1984/2/6の平凡パンチにはかなり詳しく当時の女子プロレスの様子が掲載されています。

取材を受けたのは、ちょうど年末年始の頃ですかね。

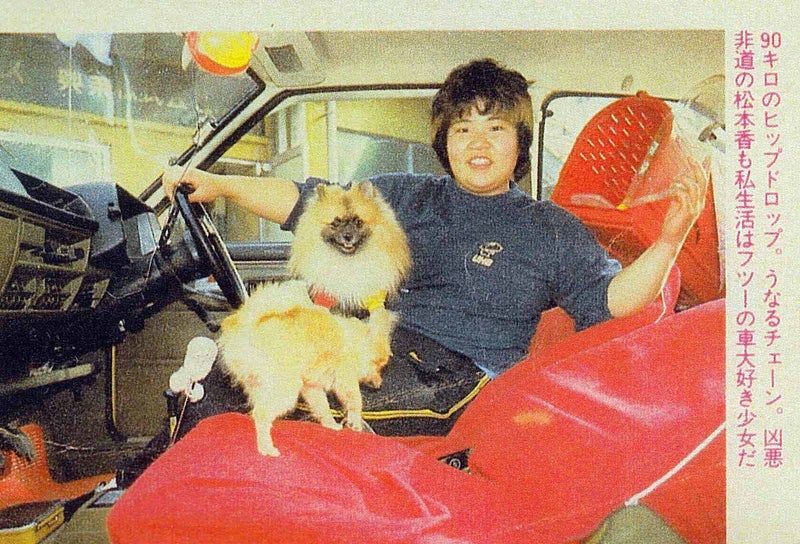

当時乗っていた三菱ミラージュ(?)の車内を撮影したものに見えます。愛犬のクルミとポロンが一緒に撮影されています。

続いては、レッドフェニックス号の内部写真。

誰が寝ているのかはよく分からず・・・。右後ろから2番目に寝ているのがダンプ? 全員分かる猛者がいらしたら教えてください(^^;

続いては全員集合の写真です。極悪同盟が有名になってからは、赤バスでの移動になったと思うので、このような全体写真はだんだん見られなくなっていきますね。

続いては、中野恵子(ブル中野)と小松美加の部屋の写真。

2人で共同生活していた部屋か、どちらかの部屋ですかね?(^^;

さらに試合が終わってからのクラッシュギャルズのサイン会を、真上から撮影した風景。

リングスターのVol.19号が発売されているので、1984年1月以降ですかね。

サインは左から「ミミ萩原」、「ミミ、ジャンボ、横田」、選手全員まとめたサイン、「クラッシュギャルズ」のサインだと思います。1984年初頭で大盛況ですね。

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

女子プロレスはおどろきに満ちている。 年間300試合。「三禁」と呼ばれるオ トコ・酒・タバコの禁止。ディスコ、ゲ ームセンターへの出入りも自重。

そしてチャンピオン数。ジャガー横田 のもつWWWA世界。 大森ゆかり・ジャ ンボ堀の同タッグ。ミミ萩原のオールパ シフィック。 立野記代の全日本ジュニア。 ライオネス飛鳥の全日本。

――と5種類のタイトルがあり、これを 支える選手は総勢17名。つまり、日本に女子レスラーは17名しかいないのだ。他にアメリカ・メキシコから外人レスラーを常時2~3名呼ぶから、20名のあらそいとなる。

もうひとつの目玉、リトル・フランキーなどの4名の小人レスラーにも、それぞれ世界小人、 全日本が用意されている。昔は「東洋」もあったときく。

そこに吹くのは「自由」の風だ。

社員総動員も見事。女子プロレスの灯を守ってきた次男の松永高司社長が会場でヤキソバを売る。 五男の俊国氏が切符をもぎる。レフリーのジミー加山、 ミスター郭は実は三男の健司専務、四男の国松常務そのひとだ。

このバイタリティが昭和23年の創立当 時、河川敷や商店街の空地で興行していた女子プロレスを、後楽園ホールを満員にする今日の隆盛へと導いたのである。

--------------------------------------------------

ダンプが著書で「地方に行くとジジババばっかりで、リング片付けをしていると、一人おばあちゃんが残って、帰りを待っていた」みたいな話をしていますが、まさにこれが地方巡業の様子なんでしょう。

当時の様子がうかがえる一枚ですね。

--------------------------------------------------

「パンツむいたれ」「ムチャやりおんの。あのアマ」「蹴るんやったら思い切り蹴ったり」

レスラーの吐く息が白い。そのまわりに、小遣い銭をにぎりしめ、懐中電灯、毛布、長靴、オニギリ持参で駆け付けたおじいちゃん、おばあちゃんの熱意が取り囲む。都市で見せれるような中学生グルーピーはここにはいない。2年半ぶりの京都・綾部巡業。老人たちは沸きに沸いた。

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

男はセメント。女子プロレスでは筋書きなしの真剣勝負はピストルと呼ばれる。 前座からメインイベントまでの毎日7試合のうち、必ずひとつは、このピストルが混じっているのだ。略して「P」。 「P」 レスラーの緊張は、ゴングの音で頂点に達する。

そして、それをサンドイッチするよう に、目的地につくとすぐ始められる筋肉 トレーニング、技の復習。 コーチの叱声。 試合後にはリングの跡かたづけ。会場の清掃。 そして次の土地へ数百キロの移動。これが1か月続くこともある。

息もつかせぬスケジュールをこなす彼女らは、バスに乗りこむと20分で集団催眠にかかったように眠りこける。

「北海道から沖縄まで旅したけどホテルと体育館しか印象ないわ」 (ミミ萩原)

中学を出てすぐにこの社会に飛び込んだ彼女らの想いを乗せてバスは走り続ける。

--------------------------------------------------

この頃にすでに「ピストル」って書いてますね。

この時期から知っている人は、知っていたんでしょう。