大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。

大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。

エロそうでエロくない?

登場人物

大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。

大牙剣(たいがけん)。右手の獅子のアザから獣神ライガーを呼び出すことができる。

団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。

団五郎。愛称ダンゴでケンの親友。

──次の日。

「おでんの具がないなら、もっと早く言えよな・・」

ダンゴは1人でブツブツと文句を言いながら、陽が沈む街道を歩いていた。

この時間は、普通ならばダンゴが夕食を作っている時間だ。

しかし、今日はたまたまダンゴの母親が、おでんを作るという。

ところが、肝心の材料が足りないから、ダンゴが買ってくることになってしまった。

(早く買い物を済ませて、かあちゃんのおでん食べなくっちゃ!)

すでに、お腹の虫が「ぎゅ〜」と音を立てていたのだ。

(空が急に暗くなってきたな・・急がないと・・)

近道をするために、裏路地に入ろうとしたとき。

後ろから声をかけられた。

「おい君、ちょっと道を聞きたいんだが」

「え、俺?」

「ああ。この辺りは慣れないもので、道に迷ってしまってね」

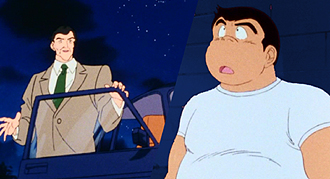

ダンゴが自分の顔を指差しながら振りむくと、そこには高級車に乗った1人の男性。

年は30歳か40歳くらいだろうか?

背広を着て、きちんとした身なりをしていることから、会社の偉い人なのかなとダンゴは思った。

「おじさん、どこから来たの?」

「札幌からきたんだ。ここに住所を書いた紙がある。すまないがこちらに来てくれないか」

「はい!」

元気よく答えたダンゴは、車のある場所へと歩を進める。

ダンゴが車の中を覗こうとしたとき。

突然、男がダンゴの太い二の腕を掴んだ。

「な、なにするんです!?」

「フフフッ」

ダンゴが振り向くと、男は白目を剥き出しにして、酸のような液体を垂らしていた。

まるで、ゾンビのようだ。

「うわぁ!!」

そのおぞましい姿に驚いたダンゴは、男の腕をはずそうと必死にもがいく。

「おじさん、なにすんだよ!」

「ほう、子供にしては、なかなか腕力があるな」

「放して!」

「団五郎・・。大牙剣の友達、いや両親のいない大牙剣が、心を許す唯一の人間だ・・」

「どういう意味!?」

「フフフッ。いい肉付きをしているではないか」

「な、なに言ってるの!?」

「ドラゴ帝国によって、これからお前の体はもてあそばれるのだ。大牙剣の一番大切なものをめちゃくちゃにしてやる」

「ド、ドラゴ帝国だって!?」

ダンゴは背筋を凍らせながら、腕を払いのけようと必死にもがく。

そのとき、ダンゴの視界に巡回している警察官が入った。

条件反射のように、ダンゴは大声で怒鳴った。

「おまわりさん、助けて!!」

「どうした、何事だ?」

ダンゴの叫び声に気がついた警察官は、小走りにこちらに向かってくる。

偶然とはいえ、これを天の助けと言わずに、なんと言おうか。

ダンゴは「うわぁ」と叫びながら男の腕をはずし、一目散に警察官に駆け込む。

先ほどの倍の大きさで、必死にわめいた。

「おまわりさん! この人、ドラゴ帝国の生き残りだ!」

「ドラゴ帝国だと?」

「本当だって! 早く、なんとかして!」

「あぁ。分かった。安心したまえ」

警察官は足音もなく、ダンゴに近づいた。

そのまま薄気味悪い笑みを浮かべて、ダンゴの豊満な腹に、強烈なパンチをぶち込んだ。

「ほげっ!」

お腹を抱えてもがきながら、その場にうずくまるダンゴ。

「がっ、はっ・・どうして・・」

ダンゴは激痛の走る腹部を押さえながら、視線を上に向ける。

そこにはあざけり笑う、警察官の姿があった。

「ググッ、もう逃げ場はないぞ、団五郎」

「がはっ、げほっ」

「なぜなら、私もドラゴナイトなのだから」

「そ、そんなバカな・・」

「これから俺たち2人で、お前の体をもてあそんでやるぜぇぇ」

警察官の服がビリビリッと乾いた音を立てて、破けていく。

服の下から、青いイタチの化け物のようなドラゴナイトが現れた。

ダンゴの目の前に、不気味な青いドラゴナイト。

口からヨダレを垂らす姿は、野獣が飢えているように見える。

さらに後ろには、酸をポタポタと垂らした、ゾンビのような男。

「ひぃえええ!」

ダンゴは2匹の化け物に挟み撃ちにされ、腰を抜かしてヘナヘナと座り込む。

恐怖で、顔が凍りついた。

「俺をどうしようっていうの!?」

ダンゴは左右の隙を伺うが、とても逃げられそうにない。

そうしているうちに、ゾンビのような男は、ダンゴの背後にゆっくりと近づた。

ダンゴの後襟を掴んで持ち上げる。

そのまま首根っこに腕を回して、首締めをした。

「あがっ!」

「ハーハハッ」

「2人がかりなんて卑怯だぞ・・」

「卑怯? 最高の褒め言葉よ」

ゾンビのような男が、後ろから話しかける。

「このまま、お前を殺すのは簡単だ。しかし、それでは我々の欲求が満たされないのでな」

「うぐぐ・・!」

「実は我々の一番の好物は、人間の精液なのだ」

「なんて・・?」

「人間の精液だ。特に若い人間のものほど美味だ。

これからお前の体を、じっくりといたぶらせてもらう。

壮絶な快感に打ち震えながら、たっぷりと美味いものを出してくれよ」

「な、なにする気だ・・」

「その青いドラゴナイトは、特にお前のような太った少年が大好物でな」

「ええっ!?」

「お前は想像以上に良い体をしているようだ。

これからたっぷりと愛撫してやる。実は私もお前のようなデブはけっこう好きでな」

ゾンビのような男は、再びダンゴを羽交い絞めにする。

そして、ダンゴの豊満な胸とお腹を、青いドラゴナイトに突き出した。

まるで、ダンゴの体を好きにもてあそべと言わんばかりに。

「フフフッ、人間は服を着て、性器を隠しているらしいな。

まずは我々の目の前にモノをさらけだし、たっぷりと屈辱を味わうがいい」

「わわっ、やめろ!」

ゾンビのような男の背中から、突然白い触手のようなものがフワッと空に伸びる。

触手は、にゅるにゅると移動しながら、ダンゴのシャツを下から掴んだ。

そして、まるで医者に胸を診察されるかのように、シャツが襟元までめくりあげられる。

「あわわわっ」

ダンゴのピチピチな胸とお腹。

青いドラゴナイトは、ダンゴの豊満な体を見て、思わず舌なめずりをする。

「グィッ、めちゃくちゃうまそうな体じゃないか」

「ひぃえ!」

青いドラゴナイトは、ニヤッと笑いながらダンゴの体に近づく。

ダンゴのズボンに手をかけ、カチャカチャとベルトをはずし始めた。

その光景を見て、ダンゴは不安のどん底に陥った。

精液だの、好物だの、先ほどから話していることは・・?

さらに、ベルトをはずすということは、間違いなくパンツまで脱がすのだろう。

ドラゴナイトがしようとしていることを理解した瞬間、

ダンゴは声を「やめろぉぉ!」と大きな声で怒鳴りあげていた。

ダンゴは目の前の現実から逃げ出そうと、目をギュッと瞑って震えだす。

そして、足をバタバタと動かした。

「ええい、おとなしくしていろ!」

背後の男は、さらに別の触手を伸ばし、ダンゴの左右の足首をそれぞれ巻きつかせた。

そのまま大の字になるように、両足を完全に固定する。

「ひゃああ!」

必死に手足に力を入れてみるが、微動だにしない。

まるで触手という十字架に、手足を拘束されたかのような状態だ。

そのうち、「ガチャ」だの「ジィィ」だの、チェックを下ろすような音がして、

ズリッとズボンが膝下まで落ちてしまったのだ。

「ほほう、いい肉付きだ」

背後の男の言葉に、ダンゴは恐る恐る視線を下に持っていく。

案の定、ズボンは使い物にならないくらい破れた状態で、膝まで落ちていた。

シャツは触手にめくりあげられ、ただ白いブリーフが最後の砦として残っているだけだった。

ダンコの体は、白いブリーフを除くすべての部分が、あらわになってしまったのだ。

ダンゴの顔は温度計が振り切るように真っ赤になっていく。

「ほう、ズボンの下にまだ服を着ているのか」

「パンツはやめて!」

「グヘヘッ、まだガキのくせにでかいお腹だぜ。

それに太ももがパンパンに張ってはみ出してるわ。真ん中の膨らみも美味そうだぜぇぇ」

ダンゴの太ももは、すべすべで傷ひとつなく、小麦色に焼けていた。

ブリーフの中心に、ポツンとした膨らみ。

ダンゴはその膨らみを隠そうと、必死に足を交差させてモジモジとさせる。

「コイツ、生意気にチンチン隠そうとしてやがるぜ」

「見るなぁぁ」

「グェェ、中のモノを想像しただけで興奮してきたぜぇ」

ダンゴのムチムチした肉付きの良さに、青いドラゴナイトは舌から唾液をポタポタと垂らせる。

ダンゴは目を瞑り、真っ赤な顔でこの状況を逃避しようとしていた。

「よし、次はパンツを下ろすとしよう」

その言葉を聞いて、ダンゴは体をビクンッ!と反応させる。

「おい、まだ脱がせてないぞ。可愛いヤツめ」

「やめろ」

後ろの男は、目で青いドラゴナイトに合図をする。

青いドラゴナイトは、ダンゴのブリーフのゴムにゆっくりと手をかける。

その様子を見て、ダンゴは穴があったら入りたくなるほどの羞恥心に襲われた。

「お願いだから、やめて!」

「この膨らみからして、中のモノは相当に小さいぜぇ」

「俺を裸にしてどうするつもりなんだ」

「決まってるだろ。美味いモノが食べたいんだぜ」

「訳わかんないこというな!」

ダンゴは必死に言葉で抵抗を試みるが、それをドラゴナイトが理解できるとは到底思えなかった。

青いドラゴナイトは、指をブリーフのゴムに手をかける。

そのまま勢いよく、ズリッとブリーフを膝下まで降ろした。

その瞬間、ダンゴのピーナッツのようなおちんちんが、ポロンと小さな音を立てて上下に揺れた。

「あああっ・・・」

下半身に感じる冷たい風。

ダンゴは声にならないかすれ声をあげると同時に、ギュッと目を閉じて震えだした。

そんな穢れないダンゴの姿を見て、2匹のドラゴナイトはニタッと笑みを浮かべる。

「グェー! ピンク色で綺麗なチンチンだぜぇ。全然使ってないな」

「皮がかぶったままだ」

「ちっちぇな」

「まだ精通してないんじゃねぇかぁぁ?」

次々に浴びせられるドラゴナイトの言葉責めに、ダンゴはただ歯を食いしばって俯いていた。

青いドラゴナイトは、ダンゴのおちんちんをゆっくりと覗き込んだ。

わずかに震えるダンゴのおちんちんは、少々陥没気味で、皮がかぶっていた。

「このままじゃ、じっくり見られないぜ」

青いドラゴナイトは、股ぐらの中に縮こまっているダンゴのおちんちんを、親指と人指し指で器用に摘む。

そのまま強引に、前に引っ張り出した。

「ひぃあ!」

「ほほう、可愛いおちんちんだぜ」

「ううう・・」

「どうした? そんなに恥ずかしいのか、団五郎?」

「くぅぅぅ・・」

「グェェ、舌でたっぷりと舐めつくしてやる」

おちんちんを間近で見られるという屈辱に、ダンゴは歯を食いしばって耐えようとした。

そんないたいけなダンゴの姿に、2匹のドラゴナイトは悪魔の笑みを浮かべていた。

やっていることは相変わらずですが(^^;