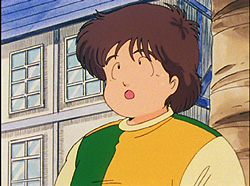

花園ユーミ。オテンバでボーイッシュな少女

花園ユーミ。オテンバでボーイッシュな少女

話の展開がめちゃ速いかもw

登場人物

花園ユーミ。オテンバでボーイッシュな少女

花園ユーミ。オテンバでボーイッシュな少女

三沢健太。氷の王に捕まってしまったが・・。

三沢健太。氷の王に捕まってしまったが・・。

ユーミの両親。花園フラワーショップを営んでいる。

ユーミの両親。花園フラワーショップを営んでいる。

・

・

・

あっという間に一週間が経った。

ユーミは毎日健太の帰りを待っていたが、姿を見せることはなかった。

その間、周りの人間は健太がいなくても、何も気に留めることもなく生活していた。

気に留めないどころか、健太がいなくても誰も心配する人間はいない。

そのことがユーミを苛立たせていた。

(健太くんが存在しなくても、誰もなんとも思わないの・・?)

1人の人間が消えたというのに、何事もなかったように世界は動いている。

ユーミは肩を落としながら、毎日ただ学校と家の距離を往復し、

ぼんやりとしながら授業を受け、

黙ったまま先生に怒られ、

昼休みはボケッと窓から外を眺めていた。

漠然とした不安感。

そして、無意識に感じていた。

──寂しいと。

1人で学校から帰る道のり。

いつも歩きなれた道なのに、とてつもなく遠く感じる。

いままで学校がつまらないなんて、一度も感じたことがないのに・・。

ユーミは歩きながら、ぼんやりと思い出す。

──トーストをかじったまま、健太と一緒に学校に通った道。

──遅刻ギリギリに教室に入って、一緒に先生に怒られた朝。

──帰り道に、2人で追いかけっこをしながら走った、夕陽に染まった丘。

<ユーミちゃん!>

優しく話しかける健太の声。

いままで当たり前だと思っていた。

・・・。

「ただいま・・」

ユーミは無表情のまま、店の中を通り過ぎて部屋に入ろうとする。

「ちょっとユーミ、待ちなさい」

元気のないユーミに対し、心配そうにお母さんが声をかける。

「最近、元気ないわね?学校で何かあったの?」

「健太くん・・・」

「えっ?」

「お母さん、健太くんって本当にいたんだよね・・?」

「ユーミ、誰のことを話しているの?」

その言葉に、ユーミは壁をバンッと叩きつける。

「もう、どうして健太くんのこと覚えてないの? 家族同然に一緒に暮らしていたじゃない!

子供のころからずっと一緒だったじゃないの! なんでみんなの中から健太くんが消えたの!?」

「ちょ、ちょっと、ユーミ・・・」

「もう知らない!」

ユーミは言葉を荒げたまま、自分の部屋へ戻っていった。

ユーミは机に座り、頬づえをつく。

聞こえるのは、窓から流れ込む風の音だけ。

しばらくボーッとして、部屋の小窓から外を眺めていた。

なにか釈然としない気持ち。

不安で居たたまれなくなる。

(健太くん、このまま帰ってこなかったらどうしよう・・・)

何も考えずに、健太を花の女王と交換した自分。

氷の王の言われるままに、ふざけて健太を裸にした自分。

魔法で簡単に健太を助けられると考えていた、安易な自分。

(全部、私のせいなんだ・・・)

何の権利があって、健太にあんなひどいことをしてしまったのだろう?

考えれば考えるほど、ユーミは胸が締め付けられる思いだった。

(そーだ!)

ユーミは何かを思いついたように、突然立ち上がる。

そして、机の横にあるクローゼットの扉を勢いよく開けた。

(えーと、たしかこの中にあったはずなんだけど・・・)

クローゼットの一番下の引き出しをあけると、そこには一冊のアルバムがあった。

少し埃まみれで、A4サイズ程度のミスサイズ。

赤い表紙に、女の子らしい装飾がしてあるアルバムだ。

ユーミはそのアルバムを手にとり、ゆっくりと1ページ目を開く。

最初のページには、ユーミの赤ん坊の頃の写真が貼ってある。

たぶん、お父さんが喜びながら撮ったんだろうなと、ユーミは想像した。

ページをパラパラとめくっていく。

写真──それは過去を記録する最たるもの。

自分の過去を映す鏡そのものだ。

(ない・・・健太くんが写ってないわ)

──幼稚園の学芸会で、一緒に白雪姫を演じたときの思い出の写真。

──小学校の入学式に、校門の前で緊張している健太と並んで撮った写真。

──遠足で海に行ったときに、スイカ割りではしゃいだ写真。

アルバムを持つユーミの手が震えだす。

(どうして、健太くんが写っていた部分に何もないの・・?)

アルバムの1ページ目から、最後ページまでを何度も往復する。

そしてアルバムを見るうちに、ユーミはあることに気がついた。

幼少の頃の記録は、すべて健太と一緒に写したものばかりだ。

ユーミと健太は、学年もクラスも同じ。

だから入学式も卒業式も、遠足も学芸会も運動会も・・なにもかもが健太と一緒だった。

(そんな・・・この世界から健太くんが消えるってことは、

私の楽しかった思い出も、全部消えるってことなんだ・・・。

もしかして私の記憶からも・・・いつか健太くんが消えて無くなって・・。

健太くんが、存在しなかったことになるんじゃ・・・)

ユーミは、アルバムをバンッと激しい音をさせて閉じる。

「そんなの絶対にいや!!」

そして、アルバムを胸の中に抱きながら、自分の部屋を出た。

<ちょっと、ユーミ!どこに行くの?>

無我夢中で走った。

お母さんの声が聞こえたけど、立ち止まることはなかった。

だって、気がついたら、もう家を飛び出していたんですもの・・。

健太くん・・。

一体、いまどこで何をしているの?

健太くんのことを考えただけで、こんなに心が痛くて、悲しくて・・。

いつのまにか、涙が頬を伝わっていて・・・。

誰かに見られないように、必死に涙を隠していた。

だって・・私が健太くんのことで泣いているんだもん。

そんなの誰かに見られたら、恥ずかしいじゃない・・。

私の足は、自然とある場所に向かっていた。

幼少のころに健太くんと一緒に遊んでいたお花畑。

夕陽が美しく花々を彩る世界。

ユーミは、夕陽が降り注ぐお花畑を歩いていた。

陽の光が花を赤く染め、まるで絨毯の上を歩いているようだ。

自分がどうしてここにいるのか、ユーミには分かっていた。

ここは健太と一番長く、時を分かち合った場所だから。

(寂しいよ・・・健太くん・・)

ユーミの頬には、涙が通った跡。

いままでただのクラスメートで、単なる幼馴染だと思っていた。

だが、健太がいなくなると、自分の生活がこんなにも変わってしまうなんて。

現在だけではない。過去も・・もしかすると未来も。

──心が痛い。

健太のことを考えるだけで、こんなに苦しくなるなんて、考えたこともなかった。

ユーミはポシェットから、魔法のスティックを無意識に取り出していた。

「パステルポップル ポッピンパ!」

ユーミはスティックで空中に絵を描いていく。

そのスティックの動きは、いままで出したどの魔法よりも細かく、丁寧に描いていた。

やがて、ユーミのペンダントから花びらがでると、絵が実体化していく。

美しい花びらの中から、姿を現したのは健太だった。

『あれ、ユーミちゃん・・僕・・?』

「健太くん!」

思わず健太に抱きつこうとしたが、自制心がそれを止めていた。

ユーミはそっと、健太に熱い視線を送る。

太っていて、格好悪くて、運動神経もイマイチで、なにもいいところがない健太。

しかし、ユーミは健太の純朴な姿に安堵する。

うれしくて涙が出そうになるが、それを堪えて健太にニッコリと笑いかける。

「健太くん、ここに座って」

『うん!』

元気にうなずく健太。

お花畑に2人で並んで座ってみる。

ユーミはいつもより少しだけ、健太に寄り添ってみた。

(なんだろう・・心がすごく暖かい・・)

健太がとなりにいるだけで、心地よくて安らかな気持ちになる。

健太の服にしみこんだ匂い。そして温もり。

『ユーミちゃん、そんなに近寄ると、僕・・・照れちゃうよ・・』

「なによ、健太くん照れているの?」

『だって、僕はユーミちゃんのこと・・・』

「えっ?私のこと・・?」

『な、なんでもないよ!』

そういうと、健太は真っ赤になって、プイッと反対の方向を向いてしまった。

いつもの健太らしい態度に、ユーミは安堵する。

「ねぇ、健太くん?」

『なに?』

「この場所、覚えている?」

『もちろんだよ。僕はユーミちゃんと、小さい頃に毎日ここで遊んでいたじゃないか』

「そ、そうよね。何言ってるんだろう・・私・・」

ユーミは何か言葉をつなげようとするが、なぜか詰まってしまう。

<ピコピコ・・・>

一昔前の電子音のようなサイン。

ユーミの胸にあるペンダントが光りだした。

「あ、もう時間が・・・」

魔法で作り出したものは、時間が経つと消えてしまう。

サインが鳴ってから30秒以内に、描いたものは永遠に失われる。

「け、健太くん・・」

ユーミが健太に話そうとした瞬間・・・。

目の前で、花びらになって散っていた。

「ウソ・・・いやだよ・・・健太くん・・」

ヒラヒラと落ちてくる花びらを手に集め、胸の中でギュッと握り締める。

そして、もう一度、健太を魔法で描こうとするユーミ。

しかし、同じものを魔法では2度と具現化することはできない。

ユーミはガックリと膝を落とした。

「いまやっと分かったわ。

健太くんはずっと私のそばにいてくれたんだ・・。

ずっと私のことを見ていてくれたんだ・・。

どうしてこんな大切なことに気がつかなかったんだろう。

もう1人ぼっちは嫌よ・・」

そのまま、ユーミは泣き崩れた。

しばらくユーミは顔を地に伏せて、動かなかった。

しかし、その静寂は聞き覚えのある声で破られた。

「ユーミ!」

「・・・」

「おい、ユーミってば!」

幼子のような声の主は、まさか・・。

ユーミは、泣き顔のままそっと振り向いた。

「ケシ丸・・かき丸・・・!」

ユーミは目の前の2匹の妖精をじっと見つめる。

何年も遭っていなかったような、懐かしい姿に思える。

「ユーミ、泣いてたのか?」

「ちっ、違うわよ」

ユーミは急いで、濡れた頬をゴシゴシと右手で拭き取る。

「ま〜たく、ユーミのこと探したんだぜ」

「そうよ。心配したんだから」

ケシ丸とかき丸は声を揃えてぼやいている。

「え?私のことを心配してくれたの?」

「てっきりユーミが花の国にいると思って、ずっと探していたんだぜ。

さっき魔法使っただろ?それでユーミが人間の世界に戻っていることがやっとわかってさ。

こうしてお迎えにきたってわけ」

「迎えってことは・・・私はもう一度花の国に行けるの?」

「そうそう。健太のことを早く助けてやってよ。俺たちじゃもう無理だよ」

「健太くん・・・やっぱりまだ花の国にいたんだ・・よかった・・」

ユーミは健太がまだ花の国にいることを知り、内心ホッとする。

「よかったじゃねーだろ!」

「えっ?」

声の感じから、ケシ丸が相当怒っていることが分かった。

「健太のヤツ、氷の王に捕まったままなんだぞ!」

「分かってるわ。私だって健太くんを助けに行きたかったのよ」

「じゃあ、どうして人間の世界に勝手に戻ったんだよ?」

「違うわ。気がついたら戻っていたのよ。私にも何がなんだか分からなくって。

健太くんを助けたくて・・・ずっとかき丸とケシ丸を待っていたんだから!」

ユーミは居たたまれない気持ちを、必死にかき丸に伝えていた。

「分かった、分かったよ、ユーミ。じゃあ、いまからこのお花畑に入り口作るからさ」

そういうと、ケシ丸とかき丸は、なにやら力をこめて呪文を唱え始めた。

「エボパン・ポルパル・パッピンポ!」

お花畑の中心に、眩しい光が立ち込める。

ちょうど人間1人が入れるほどの、穴がポッカリと開いていた。

中には、花の国が映し出されている。

「さぁ、ユーミ。あとは自分の力で健太を取り戻してこいよ!」

「うん。かき丸、ケシ丸。ありがとう」

ユーミは小さく頷くと、そのまま光が注ぐ穴の中へと飛び込んでいった。

次回最終回です。