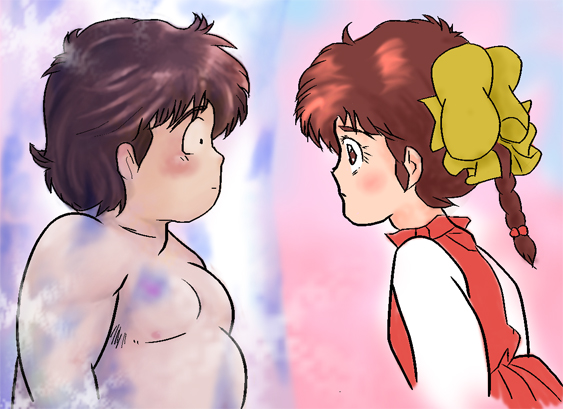

ユーミ&健太。健太を助けるために再び氷の王と対峙するユーミだが・・。

ユーミ&健太。健太を助けるために再び氷の王と対峙するユーミだが・・。

普通の恋愛小説ですね・・・これw

登場人物

ユーミ&健太。健太を助けるために再び氷の王と対峙するユーミだが・・。

ユーミ&健太。健太を助けるために再び氷の王と対峙するユーミだが・・。

氷の王。健太を氷に閉じ込め、自分のものにしようとする。

氷の王。健太を氷に閉じ込め、自分のものにしようとする。

かき丸&ケシ丸。花の国の妖精で、かき丸は優等生タイプで、ケシ丸はひねくれ屋。

かき丸&ケシ丸。花の国の妖精で、かき丸は優等生タイプで、ケシ丸はひねくれ屋。

──氷の王のいる洞窟。

ユーミは再び、この場所に立った。

小走りに、洞窟の一番奥の部屋に向かう。

洞窟の中は相変わらず薄気味悪いが、真っ暗というわけでもない。

「はぁ・・はぁ・・」

ようやく目的の場所につくと、ユーミは息を切らせながら、部屋の中をキョロキョロと見渡す。

奥の壁が氷のカーテンで覆われている。

その中に、裸で無残に閉じ込められた健太の姿があった。

「け、健太くん!」

ユーミは急いで、健太の前に走る。

健太は氷の中で、直立した格好のまま目を閉じている。

ピクリとも動かない。

よくみると、健太の体にアザや傷がある。

「健太くん、しっかりして!」

ユーミは健太を起こそうと、氷の壁を両手でバンバンと叩いた。

「健太くん、目を開けて。助けに来たのよ!」

しかし、いくら叩いても目を開けない健太。

ユーミは健太が死んでしまったのではないかと、嫌な予感に襲われる。

「お願いだから返事して!」

そのとき、かすかな声が聞こえた。

「ユーミちゃん・・・」

氷の中で反響する小さな声。

健太はゆっくりと目蓋を開き、ユーミのことを見つめていた。

しかし、その目はいつも健太らしくない。

まるで、ユーミをユーミとして見ていないような、そんな感じの目だ。

「健太くん、大丈夫?」

「うん、大丈夫・・」

「健太くん?」

「なにしにきたの?」

「健太くんを助けに来たに決まってるじゃないの!」

「僕を助けに・・」

「そうよ。健太くん、もっとうれしそうな顔してよ」

「うれしい・・?」

健太の声には、いつもの明るさや元気さが全く感じられない。

そのとき、ユーミの背後から男の陰湿で冷たい声がした。

『無駄ですよ、ユーミさん』

その声の主が、氷の王であることは容易に想像がついた。

ユーミは振り向きざま、憤然とした態度で氷の王に食って掛かる。

「無駄ってどういう意味よ?」

『はい、その言葉の通りです。健太には感情がほとんど残っていません』

「感情が無い?」

『あの氷は、中にいるものの感情を奪い取り、いつのまにか私だけを見るようになるのです』

「な、なんですって・・!?」

ユーミはその言葉に思い当たる節があった。

──花の国の女王を助けたとき。

花の国の女王という割には、まるで感情のない話し方だった。

氷に閉じ込められて、すべての感情を吸い尽くされた結果だというのか。

そして、いま健太にも同じことが起こっているなんて・・。

「健太くんを元に戻して!」

『それはできません。健太は私の貴重なコレクションなのですから』

「なによ、それ!」

『可愛い人間の男の子も、私のコレクションに加えたいのです』

「コレクションって・・。そんな権利があなたにあるわけないわ!」

怒り心頭のユーミ。

そんなユーミに対して、氷の王は「チッチッ」と人差し指を軽くふる。

『あなたは自分の意思で、健太を私に差し出したのですよ』

「違うわ・・・」

『違いません』

「・・・・」

一瞬、言葉に詰まってしまうユーミ。

『フフフ、まぁいいでしょう。しかし、健太という子は不思議だ。

普通ならとっくに私の虜になっているはずなのですが、健太はいまだに私を拒絶し続けるのです。

ちょっと頭にきましてね・・・力づくで従せようとしてみたのですが・・・』

「な、なんて、ひどいことするのよ!」

『健太は地べたを這いつくばって、抵抗し続けるのです。

あなたのような、優しさの欠片もない人を、まだ心の中で想っている』

「えっ・・?」

『どうしてあなたのようなオテンバ娘が好きなのか、全く理解できません』

「それって、健太くんが私のことを好きっていう意味・・?」

その言葉を聞いて、氷の王はけげんな表情を浮かべる。

『ユーミさん。いまの言葉を冗談ではなく、本気で言っているのですか?』

「・・・・」

『ハーハハッ。これはおかしい。片想いもここまでくると、おかしさを通り越して笑うしかない。

健太もかわいそうに。自分を見放した女の子に、まだ本気で恋をしている』

洞窟に響き渡る、けたたましい笑い声。

ユーミは下を向いて、黙ったままだった。

『ユーミさん、早く健太に最後の引導を渡してやってください。

健太はあなたにとって必要ない人間だと。そうすれば健太はもっと楽に、幸せになります』

その言葉を聞いて、ユーミは全身が怒りに震えた。

「ふざけないでよ!」

『・・・・』

拳をギュッと握ったまま、氷の王を睨み付けるユーミ。

「健太くんから感情を奪って・・暴力までふるって自分のモノにしようなんて。

あなたこそ恋愛を口にする資格なんてないわ!」

『恋心を理解できない人から言われたくありませんね』

「健太くんを返してもらうわ!」

『ハハハ。もはや健太に何を言っても無駄です』

「そんなことないわ!」

『では、あなたが何をしようというのか、見せてもらおうではないか』

落ち着き払った氷の王に対し、ユーミは健太の方向を振り向いた。

ユーミは、健太を覆う氷の壁に両手を当てた。

手のひらが、すぐに凍るように冷たくなり、痛ささえ感じる。

「健太くん・・。こんな冷たい氷の中にいたのね・・」

「ユーミちゃん・・・もういいんだよ」

「健太くん、こんな苦しい思いして・・私は何も分かっていなかったわ・・」

「・・・・」

少し触っているだけでも、心が凍るような冷たい氷。

こんな中に、一週間も閉じ込められていたなんて・・・。

自分のことを信じて、ずっと待ってくれた健太。

きっと体も心もボロボロのはずなのに。

そう考えただけで、ユーミは涙が溢れてきた。

「ごめんね、健太くん・・本当にごめんね・・」

「・・・・」

「ねぇ、健太くん。少し話をしてもいいかな・・?」

「どんな話?」

「小さい頃の話」

「うん・・」

氷の内側と外側で見つめあう二人。

ユーミは少し照れくさそうに、健太にゆっくりと語り始めた。

「健太くんとは幼稚園で知り合ったよね」

「うん」

「どうして、私が健太くんに声をかけたか分かる?」

「ううん。どうしてなの?」

「なんとなくピンときたの。健太くんを見たとき、絶対に仲良くなれると思ったから」

「・・・でも、僕は人見知りで、みんなから仲間はずれだったのに?」

「そんなの関係ないわ。だって、健太くんはとっても優しそうだったんだもん」

「そうかな・・」

「うん。それでね、幼稚園のときに健太くんと一緒に遊んだお花畑に、さっき行ってみたんだ。

そしたら、どうなっていたと思う?」

「どうなってたの?」

「何も変わっていなかった。あのお花畑は、昔と何も変わっていなかった」

「そっか・・よかったね・・」

「でも、寂しかったの」

「寂しい?」

「健太くんがいないお花畑なんて、何も楽しいことはなかったわ。

だって、あの場所は、私と健太くんの2人だけの場所だったんですもの・・・」

「・・・」

「そのときに初めて気がついたの」

「何に?」

「ずっと健太くんのことを好きだったことに」

その言葉に健太が僅かに反応する。

「・・・いま、何ていったの?」

「寂しかったのよ、苦しかったのよ。

健太くんがいなくなって、初めて気がついたの。

私が本当に好きな人は、恭平さんじゃないわ。

たぶん、私は健太くんに初めて声をかけたときから、心の中で分かっていたんだわ。

ずっと一緒にいるうちに、忘れてしまったのよ。

私にとって誰が一番大切な人なのか・・・」

「本当に・・・本当にそう思うの?」

ユーミの表情はとても穏やかだった。

自分の思いを言葉にして、つないでいく。

「ごめんね・・・。私はずっと健太くんの気持ちを考えようとしなかったわ。

私はたぶん安心していたんだと思うの。

いつもケンカしたり、健太くんにひどいこと言ったりしていたでしょ。

私は勝手にこう思っていたの。

どんなことがあっても、健太くんは絶対に私のそばにいてくれるって。

健太くんは絶対に、私から離れることはないって。

ホント、私ってわがままで、勝手よね・・」

「・・・・」

「ごめんね、健太くん・・・」

「・・・・」

「健太くん?」

ユーミは、何も返事が返ってこなくなった健太を見つめる。

すると、健太の頬に光るものが流れている。

「け、健太くん・・目から涙が・・・?」

「うん。さっきから涙が止まらないんだ。嬉しくも、悲しくもないのに・・」

(涙が流れてるってことは・・・健太くんは私の気持ちを分かってくれたんだ・・)

そう思ったとき、ユーミの目からも自然に涙が零れ落ちた。

2人は見つめあったまま、しばらく涙を流していた。

ユーミにも健太にも分かっていた。

お互い、いまここで涙を流していることが、どのような意味を持つのかを。

「ねぇ、健太くん?」

「なに・・?」

「いまから、そっちに行ってもいいかな?」

「無理だよ・・」

「たぶん、入れるわ。氷の中に」

「どうして?」

「分からないけど、ホラ、手が氷の中に入るんですもの」

そういうと、ユーミは氷の中に手を入れてみせる。

「ね?健太くん?」

「本当だ。ユーミちゃん、すごいや・・。魔法使っているの?」

「ううん。なにもしてないわ」

「でも、氷の中は冷たいよ。ユーミちゃんは我慢できないって・・あれ?」

いつのまにか、ユーミは氷の壁の中に入り、健太の体に抱きついていた。

『そ、そんなバカなことが・・』

ユーミが氷の壁に入った瞬間、氷の王は驚きのあまり声がでなかった。

『ありえない・・私以外のものが、氷を自由に通ることができるなんて・・』

しかし、ユーミが入ったことは紛れもない事実。

氷の王は目の前で起こった信じられない光景を、ただ呆然と見つめるしかなかった。

・

・

裸の健太を、そっと抱きしめるユーミ。

「ユーミちゃん、寒くないの?」

「大丈夫。だって、やっと健太くんと一緒になれたんですもの」

「ユーミちゃん、本当は寒さを我慢しているんでしょ?」

「そんなことないわ。でも、冷たくないって言ったらウソだよね・・。

健太くんに触れている部分はとっても暖かい。それに・・」

「それに・・?」

「心が温かいの。1人で陽があたるお花畑にいるよりも、よほど暖かいわ」

「ユーミちゃん・・」

「ねぇ、健太くん?」

「なに?」

「・・・キスしてもいい?」

「えっ?」

僅かだが、健太から焦りのような感情が見え隠れする。

「してもいいかな・・?」

「でもユーミちゃんのファーストキスの相手は、兄ちゃんがいいんだろ?」

「やだ、健太くんったら。恭平さんはただの憧れ。たぶん、大人になった健太くんと姿を重ねていたんだわ」

「本当にいいの?」

「うん」

ユーミは目を閉じた。

──ドキドキする。

やだ、健太くんとキスしようと言い出したのは私なのに・・。

心臓が破裂しそう。

少しずつ健太くんに唇を近づけて・・。

勇気をもって、唇を重ねてみた。

唇が触れた瞬間。

──冷たい。

それが健太くんの唇の第一印象。

健太くんはずっと氷の中に閉じ込められていたから、当たり前か・・。

でも、重ねあっているうちに、だんだん暖かくなっていって。

健太くんの唇に血が通っているのが分かったわ。

そして、別のことにも気がついたの。

私も健太くんも、お互い唇が震えてるってことに。

健太くんも緊張しているんだ・・。

健太くん・・本当にありがとう・・。

ピシ・・・。

なにかガラスが割れるような音。

2人を覆っていた氷の壁が、轟音とともに崩れていく。

「どういうことなの・・?」

突然崩れた氷の壁に、ユーミは驚いた。

「ユーミちゃん・・恥ずかしいよ・・・」

そこにはいつもどおりの、健太の照れた声。

「健太くん・・・感情が戻ったの・・?」

ユーミはうれしさのあまり、健太をさらにギュッと抱きしめる。

「ユーミちゃん、うれしいけど・・・痛いよ・・」

「あはは。ごめんね。健太くん」

2人は赤くなりながら、ゆっくりと距離をとった。

『まさか、氷の壁まで崩れるとは・・・』

氷の王は、自慢の氷の壁を崩されて、さすがに動揺を隠せなかった。

『花園ユーミ、余計なことをしおって。

健太を置いて、はやく人間の世界に戻れ!』

怒りに満ちた表情で、ユーミと健太に近づく氷の王。

「いやよ!やっと健太くんと一緒になれたのに・・」

『私には健太が必要なのです・・あなたは他の恋人を探せばいい』

「なんて

『醜い・・私が?あなたに言われたくない』

氷の王はユーミを睨み付ける。

『あなただけ氷に閉じ込めてやる!』

氷の王は、手を空にあげて再び氷の壁を作り出そうとする。

「氷の王さん、やめてよ!」

その言葉が終わらないうちに、健太はユーミをしっかりと抱いていた。

「ユーミちゃんが氷に閉じ込められるならば、僕も一緒だよ!」

(け、健太くん・・・)

健太の言葉に、照れて真っ赤になる。

いまは健太と抱き合っても、なぜか恥ずかしいとは思わなかった。

そんな2人の姿をみて、氷の王は手をゆっくりとおろす。

『ハーハハハッ』

「なにがおかしいのよ!」

『・・・どうやら私には、見る目がなかったようだ』

「どういう意味?」

1人でなにやら満足な表情を浮かべている氷の王。

『年端もいかぬ子供に、まさかこのような形で教えられるとは思いませんでした』

「えっ・・?」

『ユーミさん、どうやら私の負けのようだ。

あなた方2人がこれほどの絆で結ばれていたとは・・・。

どうか健太を大切にしてあげてください。もし私の期待を裏切るようなことがあれば・・・フフフッ』

そういうと、氷の王の周りに吹雪が吹き、そのまま跡形もなく消えていった。

ジメジメとした洞窟の中に、2人きりになってしまったユーミと健太。

ユーミと健太はお互い顔を見合わせ、ニッコリと笑う。

「ねぇ・・健太くん」

「なに、ユーミちゃん?」

「いい加減にパンツ履きなさいよ!」

いつもの調子に戻ったユーミの声。

(ふぅ・・・・さっきまでの可愛かったユーミちゃん、どこに行ったんだろう・・)

健太はショボンと肩を落として、落ちているパンツと洋服を着た。

・

・

・

ユーミと健太は、人間の世界への入り口に立っていた。

ケシ丸とかき丸が、洞窟の近くに人間の世界への通路を作ってくれたらしい。

「私、もう魔法いらないわ」

そういうと、ユーミは魔法のスティックとペンダントをその場に置いた。

ケシ丸は、そんなユーミの行動を見て尋ねた。

「いいのかよ?これあったほうがいろいろと便利だぜ」

「うん・・。でも、もう使わないって決めたの」

「どうして魔法がいらなくなったんだ?」

ケシ丸はユーミの決断に興味があるのか、ニヤニヤしながら聞いている。

「私、魔法で健太くんを描いたときに分かったの。

魔法で数分の幸せを手に入れたところで、結局なにも変わらないってことに」

「へぇー?」

「魔法で何かを描くのは楽しいけど、自分が変わらなければ、何も変わらないのよ・・」

「ユーミにしては優等生みたいな発言だな」

「もう、人が真剣に話しているのに!」

ユーミとケシ丸がやりあっている姿をみて、かき丸は思った。

もう2度と人間界に、魔法のスティックを持っていくことはないだろうと。

人間の世界の入り口に立つ、ユーミと健太。

2人の後ろから、ケシ丸が声をかける。

「ユーミ、これからも健太と仲良くしろよ!」

「もう。ケシ丸ったら、うるさいわね!」

「えへへへ」

ユーミはチラッと健太の顔をみる。

それに気がついたのか、健太もユーミの横顔を見た。

「健太くん・・・私、約束するわ」

「え、何を?」

「もう2度と、離ればなれにならないって」

「ユーミちゃん・・・」

健太は頬を紅く染めて、デレデレとする。

「私、気がついたの。健太くんがいなかったら、いまの私は存在しないことに」

「僕だって。ユーミちゃんがいなかったら、僕はずっと1人ぼっちだったよ」

健太はユーミに向かって、これ以上ない笑顔をみせる。

「それから、もう1つ」

「え、まだなにかあるの?」

「健太くんは、もっと男らしくなりなさいよ!」

「な、なんだよ。それだったらユーミちゃんだって、女の子らしくなりなよ!」

「なによ、健太くんはすっごい弱虫のくせに!」

「ユーミちゃんだって、算数のテスト、この間25点だったじゃないか!」

「もう、いまそんなこと言わなくたっていいじゃない!」

「ユーミちゃんが最初に言ったんだろ!」

「もう。まぁいいか」

「えっ?」

ユーミは微笑みながら、健太を見つめて話す。

「私、健太くんのいうとおり、女の子らしくなるわ。だから健太くんも・・ネ!」

「うん!」

ユーミと健太は手をつないで、人間の世界へ戻っていった。

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。

挿絵の色塗りをR太朗さんに手伝ってもらいました。ありがとうございました。

リクエストくださったMさんには、健太の縛りシチュを要望されていたんですがw、自分の好きなように書かせてもらいました(ごめんなさい!)。萌え考察でも書いてますが、本編では健太のユーミに対するひたむきさと、もどかしさが爆発してまして。それをなんとか成就させてあげたいなと考えて、勝手に「最終回はこんな感じになったらいいな」と妄想してみました。そのため、陵辱は抑え気味(最初はもっと陵辱していたんですが、かなり削ったw)になりました。ユーミは小学生だし、バカなこともたくさんしているんだけど、それは仕方ない(←ォィ)。でも、健太がいなくなったときに、健太の本当の存在価値が分かるんだろうな〜と。後半はエロがないので、ものすごい展開が速くなりましたがw 機会があれば健太縛りシチュも書いてみようと思ってます。