金太君です。

金太君です。

今回のテーマの1つが「陵辱」の在り方なんですが・・。

登場人物

金太君です。

金太君です。

権藤大三郎です。

権藤大三郎です。

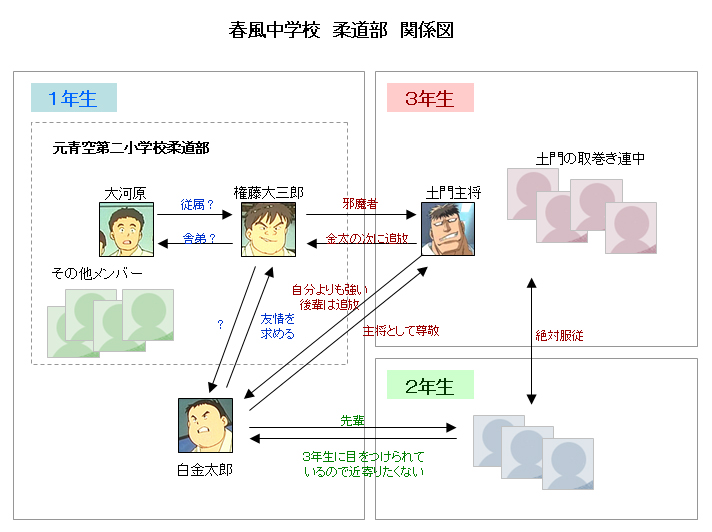

分かりやすいように、春風中学柔道部の設定をまとめてみました。

分かりやすいように、春風中学柔道部の設定をまとめてみました。

──金太が土門を吹っ飛ばした翌日。

なにやら道場の雰囲気が、騒然としている。

「うぐっ!」

3年生が、金太を壁際に取り囲んでいた。

土門は、金太の柔道着の襟を掴んで締め上げる。

鬼のような形相だ。

「おい白金! 昨日はこの俺様に、人生最大の赤っ恥かかせてくれたじゃねーか!」

「ち、違い・・ます・・」

「違うもヘチマもねぇんだよっ!」

「だって、本気でやれって・・」

「貴様、先輩に口ごたえする気か!?」

そのまま金太の襟を掴み、さらに持ち上げる土門。

金太は、柔道着を持ち上げられ、つま先でやっと立っている状態だ。

「く、苦しいっ!」

ゲホッと喉をつまらせる。

道場の異様な雰囲気に、2年生たちは土門と金太のやりとりを、見てみぬフリをしていた。

まるで昨日は何事もなかったように。

<土門主将の威厳を損わせやがって!>

<どう責任とるつもりなんだよ!>

3年生の雑言罵倒が、火の粉のように、金太に降り注ぐ。

「てめぇは、生意気なんだよ!」

土門はどさくさに紛れて、金太のみぞおちに強烈な拳をぶち込んだ。

「がはっ!」

「おい、白金。小学校で準優勝したか知らねーが、てめーはウチの柔道部の伝統をわかってねーぜ」

「げほっ、ぐぐっ・・」

「なに苦しがってんだ、この1年坊主が!」

「ううっ」

金太が3年生に絡まれている様子を見ていた大河原は、血相を変えながら権藤に話しかける。

「権藤さん! このままじゃ白金は土門主将たちに・・。なんとかしないと!」

「ヘッ。いま俺たちが動いても、話がややこしくなるたけだ」

「でも、白金は権藤さんにとって大切な・・」

「お前は黙ってろ!」

権藤は拳をギュッと握り締めながら、金太と土門のやり取りを見つめていた。

「おい、白金!」

「うぐっ・・」

「名前呼んでるんだぜ。返事くらいしたらどうだ!」

「ハ、ハイ・・」

土門は、金太の襟からゆっくりと手を放す。

金太はようやく解放され、ゲホッと咳込みながら両膝をついた。

そして、喉を押さえながら、ゆっくりと顔をあげる。

「白金、お前に春風中の柔道部の伝統を教えてやる」

「伝統・・?」

「そうだ。1年生が先輩に手を出すことは許さん。技は払いのけるか、受身をとれ。お前からは仕掛けるな」

「そんな・・それじゃ柔道にならないじゃないですか」

「伝統を守れないっていうのならば、柔道部をやめてもいいんだぜ」

「ス、スミマセン・・」

ションボリとうつむいてしまう金太。

そんな金太の従順な性格に、土門は小さく頬を上げて笑う。

「今日から、お前だけは3年生がみっちりと稽古つけてやる」

「えっ・・?」

「特別稽古ってヤツだ。今日から、お前には先輩後輩の礼儀を教えてやる。分かったか!」

「はい・・」

「俺たち5人を相手に、実践的な稽古をしてもらうぜ。これもお前を強くするための練習だからな」

「わ、分かりました・・・」

(ヘヘッ。白金は実直で真面目すぎるぜ。こういうヤツが一番扱いやすい。

しかし、白金の実力は本物だ。昇段試験を受ければ、確実に黒帯を取得できる実力がある。

こうなったら毎日、白金の体力を少しずつ奪い取って、抵抗できなくしてやる。

そして、体力の限界に達しとき、白金の体をじっくりと愛撫してやる。そのときがお前の最後さ。

こういう強くて硬派なヤツほど、愛撫されたときの反応が強烈だからな。ヘヘッ)

そういうと、土門は金太の柔道着を引っ張り、ムリヤリその場に立たせた。

土門は、フラフラと足元がおぼつかない金太の体を、背後に抱え上げる。

そのまま腰を低く落として、肩越しに畳に投げつけた。

強烈な背負い投げに、金太は円を描くように空中に飛ばされる。

「うぐっ!」

金太は左腕で畳を叩き付け、かろうじて受身をとる。

ちょっとでもタイミングが遅れれば、全身を強打して怪我をしてしまうだろう。

「い、痛ぇ・・」

「おい、何してる! 次は俺の番だぜ!」

「ちょ、ちょっと待って・・」

「ボヤボヤすんな!」

取巻き連中は、畳の上でグッタリと倒れた金太を、強引に立たせる。

「白金、てめーは先輩の好意を無駄にすんのか!」

土門は声を荒げながら、取巻きから竹刀を受け取る。

そして、ぐずぐずと起き上がる金太の肩を、竹刀で叩きつける。

「ぎゃああっ!」

肩が竹刀で軋む鈍い音。

さらに、取巻きたちは、金太に休む暇を与えずに、それぞれが得意の投げ技をしかけていく。

金太は何も抵抗できずに、投げ技をひたすら喰らい続けた。

──真っ赤な夕陽が街中に沈もうとする頃。

土門の大きな声が、道場に響き渡る。

「よーし、今日の練習は終了する。解散!」

「「「ありがとうございました!」」」

1年生と2年生は横一列に整列して、深く礼をする。

しかし、その中に金太の姿はなかった。

土門は含み笑いをしながら、ゆっくりと道場の隅に歩いていく。

そこには、投げられて傷だらけになった金太の惨めな姿。

「ハァハァ」と荒い呼吸をしながら、畳の上に倒れている。

(ヘヘッ。初日からだいぶ疲れているみたいだな。投げばかり喰らえば、体も悲鳴をあげるはずだ)

土門は上からニンマリと笑いながら、金太を覗き込む。

「おい、白金! お前は最後の整列にも並べなかったな!」

「ハァハァ・・・」

「罰として、この道場を綺麗にぞうきんがけして帰れ。分かったか」

「ハ・・ハイ・・・」

土門は、手元にある雑巾を、金太の顔にポイッと投げ捨てる。

「ハハハッ、このボロ雑巾は、いまのお前の姿そっくりだな。明日もたっぷり稽古してやるから覚悟しとけよ!」

「ううっ・・」

金太には、顔に落ちた雑巾を振り払う力さえ残っていなかった。

・

・

外はすっかりと静まり返り、暗闇が辺りを支配し始めていた。

「うっ・・くっ・・」

金太は傷ついた体で、四つん這いになって畳を雑巾で拭いていた。

時折、どうしようもなく切なくなり、涙が零れそうになる。

しかし、ギュッと目を瞑ってそれに必死で耐えた。

(俺は男だ。こんなことで泣くもんか・・!)

しかし、どんよりとした悲しさが金太の心を覆う。

この感情は、一体なんだろう?

──楽しいと期待していた柔道部に裏切られたから?

──体が痛くて、悲鳴をあげているから?

──誰も、自分に声をかけてくれないから?

金太はその理由が分からないまま、黙々と畳を雑巾がけしていく。

(こんなことでやめるもんか・・・負けてたまるか・・)

しかし、畳の色が涙が混ざって、何色だか分からない。

ガラッ・・。

静まり返った道場の扉が開く音。

そして、ノシリノシリとした乾いた足音が、金太に近づいてきた。

「だ、誰・・?」

急いで、目に溜まった涙を、柔道着の袖でぬぐう。

目を真っ赤に腫らしながら、足音のする方向に振り返った。

すると、そこには大きな1つの影。

薄暗い道場で、顔はよく見えない。

「・・・キンタ、大丈夫か?」

顔を見なくとも、その声の主は容易に想像できた。

低くて、大人びた、落ち着いた声。

いままでその声に好意を感じたことはないのに、いまは、その声が優しく心に響いてくる。

「ご、権藤・・?」

「お前と話がしたくてよ。更衣室でずっと待っていたんだが、全然こねーからさ。心配で来てやったぜ」

よく見ると、権藤は柔道着のままだ。

まさか1時間以上も着替えずに、自分のことを待っていたくれたというのか?

(俺のことを心配してくれていたのか・・・)

金太は顔を下に向け、目をギュッと瞑る。

権藤は穏やかな口調で、金太に話しかける。

「キンタ、体中が痛いんだろ? 絆創膏と湿布は持ってきたぜ。上着を脱いで背中見せてみろよ」

「で、でも・・」

「遠慮することないぜ。早くそこに座って背中をみせろ。手当てしてやるからよ」

「う、うん・・」

金太は、弱々しい声で権藤の言葉にコクンと頷く。

その場に、あぐらをかいて座る。

何の迷いもなく、自然に帯を外して柔道着を脱ぐ。

気がつくと、権藤に背中をみせていた。

「随分と、ひどくやられたもんだな・・真っ赤に腫れてるぞ」

あちこちがヒリヒリと腫れている、金太の背中。

きっと竹刀で何発か叩かれたのだろう。

権藤は金太の背中をジッと見つめながら、優しく手のひらで傷口を撫でてあげる。

権藤の大きくて温かい手。

ジンとした暖かい感触が、背中全体に広がっていく。

その手の感触に、金太はいままで抑えていた感情が一気に溢れでてしまった。

「うっ・・うっ・・」

「どうしたんだ? キンタ?」

「な、なんでもないよ・・」

「お前、泣いているのか?」

「そ、そんなこと・・ううっ・・あるもんか・・」

ポタポタと透明な雫が、金太の道着の上に滴れ落ちる。

(どうしちまったんだ・・涙がとまらねぇ・・・)

泣いている自覚はなかった。

しかし、頬に涙が勝手に零れ落ちて、それが止まることはなかったのだ。

権藤の手は、いままで孤独に耐え抜いた金太にとって、十分すぎるほど暖かかった。

肩を震わせる金太に、権藤はやんわりと言葉をつないでいく。

「キンタ、お前寂しかったんだろ? 苦しかったんだろ?」

「わからないよ・・」

「俺が痛みをとってやるぜ。お前の心の痛みをな」

「え・・?」

「さぁ、暖めてやるよ。たっぷりと時間をかけてさ」

「ご、権藤!?」

その言葉が終わらないうちに、権藤は背中から包むように金太のことを抱きしめていた。

やっと権藤×金太に持っていけたかな?