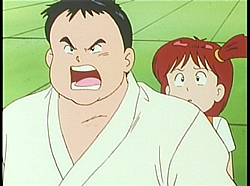

白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。

白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。

この小説は金太君小説(第4部)の続きとなります。読んでいない方は第4部を先にお読みください。第4部で内容的には完結しているのですが、今回は番外編みたいなものということで(^^;

登場人物

白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。

白金太郎。愛称「金太」。春風中学校1年生の柔道部員。

権藤大三郎。金太のライバル。以前は春風中にいたが、現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の1年生で柔道部に所属。

権藤大三郎。金太のライバル。以前は春風中にいたが、現在は東京に引っ越しており、明法大付属中の1年生で柔道部に所属。

ボケッと夜空を眺めながら、考えている。

男同士の恋愛の先に、なにがあるのかを。

そして、俺は心配している。

アイツの将来のことを。

・・・

俺はアイツを愛していない。

でも、アイツを助けるために、仕方なかった。

唇と唇を合わせて、体と体を合わせた。

アイツはどんな気持ちだったんだろう?

そんなことをしたら、余計にアイツを苦しめることになると分かっていたのに。

・・・

どうすれば、元に戻る?

どうしたら、夢中になった日に戻れる?

時間は過去には遡れないんだぞ。

・・・

俺はアイツをこれ以上傷つけたくない。

だから、アイツが求める答えを見つけなくちゃいけない。

アイツとどう接するかを考えなくちゃいけない。

必ず答えはあるはずなんだ。

だって、俺が求める答えを出したヤツが、いたんだから。

・・・・

・・・

・・

「わぁ」という柔道大会の歓声が聴こえる一室。

薄暗くて狭い倉庫の中。

「キンタ・・・」

「権藤、やめるんだ」

「このときを、ずっと待っていた・・」

金太は冷たい床に仰向きに倒され、天を見上げる。

お腹の上には権藤大三郎がまたがっていた。

金太が下で、権藤が上。

いつもの体勢。

権藤は金太の両手首を、床に食い込むように、しっかりと押さえつける。

「キンタ、会いたかったぜ。ずっと会いたかった」

「バカヤロッ。倉庫に入って、いきなりこの体勢はないだろ・・」

「ス、スマン・・・」

誰もいない倉庫に、2人だけの声が僅かに響いていた。

まだ汗がほんのりと染みた柔道着。

しばらく2人は、数十センチの距離で、顔と顔を見つめ合った。

久しぶりにみる権藤の顔は、以前よりも逞しく、精悍に映る。

「キンタ、もう我慢できねぇ」

「待ってくれ。少し話がしたいんだ。だって半年振りに会ったのに・・・」

「そ、そうだよな・・・」

照れくさそうな権藤の顔。

金太は真下から権藤の瞳を見つめ、そしておもむろに口を開いた。

「さっきの試合のことだけどさ・・。

俺の完敗だったよ。俺は何もできなかった。

俺の足技も、得意の背負い投げも、何一つお前には通用しなかったよ。

権藤、お前は本気で柔道に取り組んだんだな?」

権藤も金太の瞳を見つめながら、返事をしてきた。

「あぁ。キンタと別れたあの日から、俺は真剣に柔道に取り組んだ。

それがお前と約束したことだったから。お前が愛する柔道を、俺も命がけで打ち込んだんだ」

権藤の言葉に、金太は満足するようにうなづいた。

「そっか・・。

悔しいけどお前はすごいよ。たった半年でこんなに強くなるのか・・」

「そんなことはない。いまの試合はどちらが勝ってもおかしくなかった」

「でも、お前はいつも俺の上を行く。もう俺の手の届かないところに行っちまったんじゃないのか」

「そんなことあるか。俺の柔道のライバルは、永遠にキンタだけだ」

「権藤・・」

権藤の真剣な返事に対し、金太はうれしかったのか、少し鼻の上を赤くして照れていた。

金太と権藤が再会したのは、権藤が東京の中学校に転校してから半年後の全国大会だった。

団体の一回戦で、金太のいる春風中と、権藤のいる明法大付属中が対戦することになったのだ。

金太と権藤は1年生同士、先鋒で対戦したが、権藤大三郎の強さは圧倒的だった。

金太は、権藤と対戦して肌で感じた。

権藤の体は一回り、いや二回りは大きくなっていた。

そして、柔道の技術も以前とは比べ物にならないくらい、進歩していた。

金太はうれしかったが、その反面、権藤大三郎の圧倒的な強さに、寒気さえ感じた。

権藤が、やんわりと口を開く。

「なぁ、キンタ?」

「な、なんだよ・・?」

「良かったら、黙って俺の話を聞いてくれないか?」

「あぁ」

「キンタ、ありがとう。

俺はあの日、お前に「好きだ」と告白をして別れた後、しばらく何も手につかなかった。

お前と体を合わせて、お前が俺に甘えてくれて・・・そのときの記憶が脳にこびりついたままだった。

思い出すだけで、他に何もできなかったんだ。

もう二度と会えないんじゃないかと考えただけで、気持ちが落ち込んだよ。

でも、それじゃダメだと気がついたんだ。

だから、俺はずっと柔道に打ち込んだ。

柔道をしているときは、なぜか気持ちが落ち着いたんだ。

たぶん、柔道をしていれば、いつかまたキンタに会えると思って、安心できたんだと思う」

権藤は言葉を喉につかえながら、必死に話しかけていた。

そんな権藤の表情や仕草を見ながら、金太は真剣に話に聞き入っていた。

「俺は、いまでもキンタのことが好きだ。大好きなんだ。

ずっとお前のことを考えている。

こんなことを言っても、お前を困らせることは分かっているんだ。

でも、我慢できない。

全国大会の会場でお前を見つけたときから、ずっと胸が張り裂けそうなんだよ。

もう一度、お前をを抱きたい。お前と体を合わせたい。

だからお前との試合が終わってすぐに声をかけて、この倉庫に連れ込んじまった。

まだ次の試合があるってのにさ・・。

俺は、お前のことを押し倒して、自分の欲求を満たそうとしている。俺は昔とちっとも変わってない。

本当に済まないと思っている・・最低だろ・・。欲求を抑えられない自分が、恥ずかしいんだ・・」

そういうと、権藤は少しだけ横に視線をそらした。

権藤が素直な気持ちを伝えてきたことに対し、金太はなぜか心臓が高鳴った。

どうして心臓の鼓動が速くなるのか、金太自身にも理解できなかった。

権藤はさらに言葉をつなげる。

「キンタ・・お前は言ったよな。

"男が男を愛するなんて理解できない"って。いまもそうか?」

「あぁ、そうだ」

「・・・。もしよかったら、1つだけ俺の願いを聞いてくれ。たった1つだけでいい」

「願い?」

「キスを・・キスをさせて欲しい」

「・・・」

「頼む。お前の唇の感触を、もう一度だけ確かめたいんだ」

必死に気持ちを伝えようとする権藤に、金太は自然に言葉が出ていた。

「分かったよ・・キスだけなら・・」

「ありがとう、キンタ。うれしい・・」

権藤は、金太のふっくらとした頬に両手を当てる。

そして、まるで子供の肌を触るかのように、頬を優しく撫でた。

そのまま頬を両手で抱いたまま、権藤は唇をゆっくりと近づける。

目を閉じて、そして金太の唇に自分の唇を重ねた。

(はうっ・・)

(ううっ・・)

権藤は、ただ軽く唇をかぶせただけだった。

いままでの権藤ならば、強引に唇をこじあけて、愛撫してきたに違いない。

しかし、今日は違った。

(な、なんだ・・この唇の震えは?)

権藤の唇。

ブルブルと震えていて、緊張感が伝わってくる。

(どうしたんだ、権藤・・お前はどうしてこんなに震えているんだ・・?

これが、いまのお前の気持ち・・権藤大三郎の本当の気持ちなのか・・? )

権藤の震えを感じた金太も、なぜかドキドキと心臓の鼓動が速くなった。

しばらく唇と唇を重ねる。

お互いの唇の感触を確かめあったあと、権藤はゆっくりと顔を起こした。

そして、少し涙ぐんだ声で話しかけてきた。

「キンタ、ありがとう。

やっぱりお前は優しいんだな。だから俺はお前のことが好きだ。

もっともっと体を合わせたい。

でも、それがわがままなことは分かっているんだ」

「・・・」

「俺のことが嫌いならば、このまま俺を突き飛ばして、出て行ってくれ。

もう俺は、お前のあとは追わない。でも、もし俺の気持ちを理解してくれるのなら・・。

このまま・・俺と一緒に・・キンタ・・」

権藤の真剣な眼差し。

金太はその真剣な瞳を見つめているうちに、あの日の気持ちを思い出した。

半年前、権藤の家で体を合わせて、気持ちが1つになった瞬間のことを。

「権藤・・俺は・・」

「キンタ?」

「俺はどうしたらいいのか分からない。だって、俺はお前のことが嫌いじゃないんだ。

それにお前を見つめていると、なぜか心臓がドキドキするよ。

だから、お前を突き飛ばすこともできない・・。

自分でも分からないんだ。俺は、もしかしたらお前のことが・・・」

そういうと、金太はギュッと目を瞑り、黙って体を権藤に委ねた。

これから起きるであろうことを想像して、ほんの少し震えながら・・。

「ありがとう・・キンタ。すごいうれしい・・」

再び、唇に暖かい感触が走る。

権藤の湿った舌と唾液が、金太の唇をたっぷりと舐めつくす。

(あんっ・・)

(はんむ・・)

やがて、その舌は唇をこじあけて、柔らかい舌と舌が絡み合う。

舌が絡み合った瞬間、金太の脳裏にあの日の快感が蘇った。

打ち震えるような快感・・。

権藤の暖かい舌と、溶けるような唾液。

身震いするような、気持ちよさ。

その感触を欲して、何度も何度も確かめ合った。

(はんっ・・権藤・・)

(キンタ・・!)

金太は「いけない」と心のどこかで思いながらも、求めてしまっていた。

(もっと・・)

権藤の舌が金太の舌を追い求める。

2人は唇を重ねあい、舌を何度もお互いに絡ませて、心を通わせ合った。

やがて、権藤の舌は唇から離れる。

金太の口からも、権藤の口からも、唾液の糸がツーッと滴り落ちた。

さらに、権藤の唇は、金太の首筋を通り越し、胸の膨らみに移動していく。

(ああっ・・!)

さらに権藤の手のひらが、金太の乳房に伸びて、ゆっくりと鷲づかみにする。

乳房を上下に揉みしだき、時に円を描くようになぞっていく。

そして、同時に舌で乳首を濡らしていく。

「くっ・・んあっ・・大三郎・・」

「キンタ、いまなんて言った?」

「大三郎、もっと舐めて」

「俺のことを"大三郎"って呼んでくれるのか?」

「うん、早く・・」

「俺のことを受け入れてくれるんだな?」

「・・・・」

「ど、どうして答えてくれないんだ・・」

「早く・・!」

「わ、分かった・・」

権藤は金太の柔道着をめくり、逞しい胸板を眼前に晒させた。

そして下の道着も、すべて脱がした。

金太の肢体は、ほどよい脂と筋肉が交じり合っている。

以前よりも、肉付きが立派になった金太の裸。

権藤の目は血走り、自分も柔道着を放り投げた。

そして、裸で金太の上に覆いかぶさる。

(ああっ!)

ゾクッとするような肌の密着感。

お互いの肌と肌が生で激しく絡み合う。

権藤は鼻から荒い息を吐き出し、金太の胸を揉みくしゃにして、触りまくった。

「たまんねぇ・・」

「あっ、そんな、うひゃあっ・・」

「俺が半年間、ずっと求めていたもの・・キンタの体・・」

権藤は舌を立てて、金太の首筋をベロンッと舐める。

「ああっ!」

そのまま首筋をペチャと音がするくらい愛撫する。

そして、舌を乳房までを一筆書きをするように舐めていく。

「んっ、くっ、ふあっ!」

「俺が舐めただけでこんなに快感に打ち震えるなんて・・。

やっぱりお前は感度がいい。俺が思ったとおりに反応してくれる。

俺はお前とずっと一緒にいたい。お前と体を合わせていたい」

「はっ、あっ、俺は・・」

金太がなにか言おうとしたとき、ペチャッという唾液の音が乳房に流れる。

「あわ・・」

自然に金太の体は自然に悶えていた。

「これが、いまのキンタの体・・あのときよりも大きくなって・・。

すべてを舐めたい・・すべてを俺のものにしたい・・」

「んあっ」

「お前のおっぱいの感触、たまんねぇ・・すげぇ・・」

「大三郎、そこは・・ひぃっ!」

権藤は、金太の乳房からお腹を、丁寧に舐め尽くしていく。

ひと舐めするたびに、金太は体をくねらせ、全身を震えさせた。

「舐めるぜ。お前の一番大切なところ」

「う、うん・・」

いつのまにか、権藤の舌は、金太の最も大切な部分に達していた。

下半身に感じる権藤の荒い息遣い。

鼻息が金太のおちんちんに届くたびに、モノは突き上げるように勃起していった。

権藤は金太の亀頭をスルスルと剥き、そこに容赦なくしゃぶりつく。

「ふあっ、あひゃ!」

「お前が一番感じる部分だぜ。俺のために大切にしていてくれたか?」

「大切もなにも・・ひゃあっ!」

キャンディーをしゃぶるように、亀頭を愛撫する権藤。

舌でねぶるたびに、金太は身悶えし、熱い息を吐いた。

「そこ、大三郎、すご・・」

「俺をこんなに求めてくれるなんて・・」

「そこは、感じちまう・・」

「うれしいぜ・・だってお前が俺の舌で快感に震えて、そして甘えてくれているんだから」

「だって、大三郎の舌が気持ちよくて、ああっ!」

「じゃ、もっと感じる場所にいくぜ」

権藤は金太の両足を持ち、少し持ち上げてVの字に大股開きにする。

そして、Vの字に開かれた足の中に、ゴソゴソと入り込む。

「キンタ、そのまま足を持ち上げてろよ。ケツの穴が見やすいからな」

右手で金太のおちんちんの付け根をしっかりと掴んだ。

「はあっ!」

「へへっ、ここから下だ」

そのまま右手を下へ下へと、ゆっくりとなぞっていき、人差し指で丁寧にお尻の穴を広げる。

「ひぃ!ぎゃあっ!大三郎!」

「おいおい、まだ触っただけだぞ」

「だって、そこは!」

「ちょっと、舐めてやるからさ」

権藤はゆっくりと顔を金太の股ぐらに近づける。

そして、舌でその部分をチロチロと舐めていく。

「はあっ! ああっ! おわぁっ!!」

「2本、指を突っ込んでやるか」

「そんなのムリだっ!」

レロレロと自在に動く権藤の舌、そして指。

意識が飛びそうになり、金太は体をもんどり打たせる。

興奮が絶頂に達する。

「あっ、やっ!やっぱ・・んあっ、ダメだ!」

興奮のあまり、普段からは想像もつかないような喘ぎ声を出す金太。

もはや「ああっ」とか「ううっ」と悲鳴に近い声をあげる以外に、なにもすることはできなかった。

全身が激しく痙攣し、僅かに残った羞恥心も、すべて捨て去るしかない。

「はんんんっ、もう逝きそう、大三郎・・・!」

「キンタ、お前のことを一生愛してやる」

「はああっ!」

「だから、俺と一緒になろう。1つになろう。俺とお前はそういう運命なんだ」

「俺の運命・・?」

「決まっていたんだ。俺を受けて入れてくれたあの日から・・」

「大三郎・・俺は・・」

「頼む、キンタ!『そうだ』と言ってくれ!」

「うっ・・・」

「キンタ!」

「・・・」

「どうして答えてくれないんだ」

「ううっ・・ダメだ、出ちまう!」

金太はそのまま、体中が白い液体にまみれた。

そして、まだ次の試合が控えている権藤を、ただ無言で送り出した。

いきなりエロくてどうしよう・・。