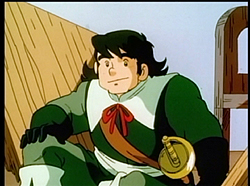

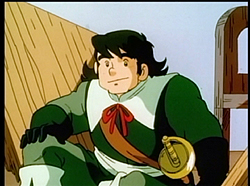

ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。

ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。

何気に初めてショタじゃない小説だったり・・。

登場人物

ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。

ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。おっとりしているが怒らせると怖い。

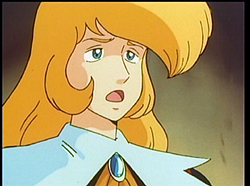

アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前だが、女性であることを隠している。

アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前だが、女性であることを隠している。

銃士隊とは、フランスの国王、ルイ13世を守るために集められた精鋭部隊。

その中でも、剣術の頂点と称せられる3人は、『パリの三銃士』として呼ばれていた。

──銃士隊の部屋。

国王の屋敷から、少し離れた閑静な場所にある。

2階建ての広い建物で、外には多くの馬が銃士の出立にそなえて世話されている。

「今日は運がいい。手札が絶好調だ」

「珍しいこともあるもんだな。なにか悪いものでも食べたんじゃないのか?」

いま部屋でポーカーをしているのは、三銃士の2人、アラミスとポルトスだった。

アラミスは金髪で細身でどことなく品格がある。

一方のポルトスは、銃士部屋が窮屈に思えるほどの巨漢で、どことなくのんびりしている。

「チッ、また負けた」

カードを机に投げ出し、アラミスが呟く。

「悪いな、アラミス。今日は負ける気がしない」

天を仰ぐアラミスを見て、ポルトスの声はとても穏やかだった。

「今日はどうなっているだ。ポルトス、本当に悪いものを食べたんじゃないのか?」

「おい、アラミス。それは言い過ぎってもんだ。食通の俺が、悪いものなんて食べるわけないだろう」

「食べることだけが、お前の取り柄だからな」

「食べることは生きることそのものだ。それが取り柄というならば、俺は人生を謳歌していることになるな」

「お前は、どんな苦難も謳歌して乗り切ってしまう気がするよ」

アラミスは、さんざん悪態をつきながらも、一瞬ポルトスに微笑みかける。

そして、机に放り投げられたカードを、手際よく集めて配りなおした。

アラミスはとても無口な男だった。

無口な上に、常にポーカーフェイスを保っており、何が起こっても動じることがない。

さらに、剣術指南役を務めるほどの、腕前をもっており、部下に対してはとても厳しい。

秘密主義でもあり、銃士隊の中でも近寄りがたい雰囲気がある。

しかし、ポルトスにだけは心を許しているのか、彼と一緒にいるときだけは、よく喋る。

一方のポルトスはとても体が大きくて、大喰らいで、イノシシを一撃を倒す怪力の持ち主。

"気は優しくて力持ち"という言葉を、地で行くような性格をしている。

いつも食べることばかり考えており、自称グルメではあるものの、どうみても単なる食いしん坊にしかみえない。

だが、意外にもおしゃれには気を遣っており、仕立て屋のボナシューのお得意様でもある。

細かいことを気にしないポルトスは、そんな性格ゆえに仲間をピンチに招くこともあるが、

それ以上にポルトスの怪力は、幾度となく三銃士とダルタニャンを救ってきたことも確かだ。

そんなおっちょこちょいなポルトスを、普段無口なアラミスは容赦なくツッコんていた。

一見して性格が正反対に思える、アラミスとポルトス。

<あの堅物のアラミスが、どうして陽気なポルトスと馬が合うのか?>

これは銃士隊の中でも、最も不思議とされていることだった。

手元のカードを切りながら、アラミスが話しかける。

「ところで、ポルトス? 今日はいつもにも増して、機嫌がいいじゃないか」

「そ、そうか!?」

「究極の珍味にでも出会ったのか?」

「いや、珍しい料理ではないが、珍しい出会いもあるもんでな」

「なんだよ、もったいぶらずに話してみろよ」

「いや〜、それがその・・」

「どうした? 俺とお前の仲だろ」

「実は・・」

そういうと、ポルトスは少し照れくさそうに、ポケットから一通の手紙を取り出した。

アラミスは、ポルトスが恥ずかしそうに渡した手紙を、手に取る。

そして、興味津々にそれを読み始めた。

「なんだ、この手紙の内容は。あて先を間違えているんじゃないのか」

アラミスの声は、少し不機嫌だった。

「失礼だな、アラミス。俺はこうみえても、けっこうモテるんだぞ」

「それは初めて聞いたな」

「俺がモテない男よりは、モテる男のほうが、お前もうれしいだろう?」

「どうして俺が、うれしいんだ?」

ポルトスは少し頬を赤くして、横目でチラッとアラミスの顔をみる。

「いや、だからその・・」

なぜか言葉に詰まるポルトス。

急に指と指をつけて、モジモジとしだす。

アラミスはポルトスの発言を不審に思ったが、いつも通りの冷めた口調でぼやいた。

「なぜ顔を赤らめているんだ?」

「べ、別に赤らめてなどいない」

「お前は食べ物にしか興味がないと思ったいたが、女性にも興味があったのか?」

「俺だって、男なんだぞ。女性に興味があるのは当然じゃないか」

「しかし、お前に好意を寄せるのは、仕立て屋のボナシューくらいだと思っていたが」

「人生はうまい料理を食べることにある。もし女性が一緒に食べてくれるのならば、これほどうれしいことはない」

「お前は女のことでも、やはり食べ物のことに結びつくのだな」

「まぁそう言うな」

呑気なポルトスに対し、アラミスは眉間にシワをよせて悩みだす。

ゆっくりと、手紙をポルトスに返した。

「ポルトス、まさかこの手紙を本気にしているんじゃないだろうな?」

「本気さ」

「やめろ。あまりにうさんくさ過ぎる。なにかおかしいぞ」

「おかしくなんかあるものか」

「お前に恋文がくるなんて、お前が絶食するくらいあり得ないことだと思うな」

その言葉を聞いて、ポルトスは負けじと切り返す。

「なんだと、バカにするのか、アラミス!」

「だいたい、お前は食べることしか考えて無いじゃないか。食べ物の話ばかりして、相手ががっかりするぞ」

「さっきから一体どういうつもりだ、アラミス! 俺が女にモテちゃいけないようなセリフだな!」

「こんなあやしい内容の手紙は、気をつけたほうがいいと言っているんだ」

アラミスは相変わらず涼しい顔をして、ポルトスが気にしていることを平然と言ってのける。

そんな失礼な物言いに、ポルトスは憤怒したが、

フッと我に帰った様子で、僅かな笑みを浮かべる。

「ははぁ、分かったぞ。アラミス、お前は嫉妬しているんだろ? 隠さなくてもいいぞ」

「嫉妬などするか!」

ポルトスの不躾な一言に、アラミスはバンッと机を叩きつけた。

珍しく、アラミスが怒気を漲らせる。

「ポルトス、いまの発言を取り消せ!」

「軽い冗談だ。そんなに怒ることではないだろう」

「黙れ。ともかく取り消せ!」

「いやだ」

「なんだと・・。いいか、その手紙は絶対におかしい。言葉があまりに浮ついている」

「そんなことはない」

「お前に、こんな手紙を書く女が似合うものか」

「だったら、どういう女ならば良いというのだ!」

「とにかく、やめろと言っているんだ」

「別に心配などしてもらわなくて、結構だ」

「なんだと・・・勝手にしろ!」

「あぁ。言われなくても勝手にするさ!」

そういうと、2人はプイッと反対を向いてしまった。

アラミスもポルトスも気が強い。

ああいえばこういう状態になってしまうと、お互いに自分の非を認めようとしない。

ポルトスは、いい加減な口調で、ぼやく。

「まったく、手紙の女性が気になるからって、ついてくるなよ」

「なにっ!」

さらに火に油を注ぐような発言をしたポルトスは、憤然としたまま、部屋を出て行った。

ポルトスは、銃士部屋から外に出ると、大きなため息をついた。

(なんだ、アラミスのヤツ・・。あんなに怒ることはないじゃないか。

俺だって、おしゃれには気を遣っているんだ。女にモテて、なにが悪いんだ。

ちくしょう、もうアラミスとは、口を聞くものか)

ポルトスは穏やかで優しい性格の持ち主ではあったが、少々気が短いところがある。

一度頭に血が上ると、周りが見えなくなり、抑えられない性格なのだ。

それがポルトスの唯一の欠点と言えるだろう。

銃士隊の屋敷を出たポルトスは、不満げに口を尖らせながら、

日が落ちてきたパリの街を、ゆっくりと歩いていった。

まじで話が進んでない。