ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。

ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。

相変わらず、大きな星がついたり消えたりしているなぁ。

登場人物

ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。

ポルトス。三銃士の1人で、大食漢で十人力の怪力の持ち主。

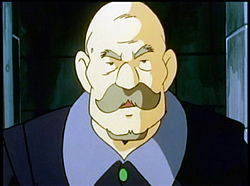

ベーズモー。拷問と陵辱を趣味とする、シャトレの牢の看守。

ベーズモー。拷問と陵辱を趣味とする、シャトレの牢の看守。

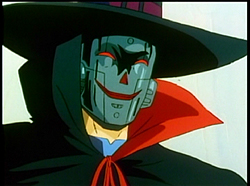

鉄仮面。実はベイズモーが金で雇った囚人の1人。

鉄仮面。実はベイズモーが金で雇った囚人の1人。

ジュサック。護衛隊の隊長で腹黒い男。デブ専らしい。

ジュサック。護衛隊の隊長で腹黒い男。デブ専らしい。

「おぐっ!!!」

「ハーハハッ!! どうだ、ポルトス! 2度目はさらにまともにキンタマに入ったぞ!!」

目から、火花が飛び散るポルトス。

ポルトスの巨体は、ブルブルと痙攣しながら、床にドサッと崩れ落ちる。

股間を押さえたまま、くの字型になり、ヒクヒクと悶絶した。

ベーズモーの足は、ポルトスのキンタマを、見事に股下から蹴り上げていた。

あまりの衝撃に、ポルトスの下半身は、数十センチほど浮き上がるほどだった。

再び、睾丸が下腹部にめり込み、破裂しそうな激痛が襲う。

「どうだ、キンタマの痛み具合は?」

「うぐっ・・・」

あまりの痛みに、ポルトスは悲鳴を出すことさえ出来なかった。

ブルブルと痙攣し、失神寸前の状態だ。

その姿を満面の笑みで見下ろす鉄仮面とベーズモー。

男の急所にモロに一撃入ると、ポルトスとて、これほどまでに動けなくなるものなのか。

「ハーハハッ、ぶざまな格好だな、ポルトス!」

「あぐぐっ・・」

汗を大量に流し、顔面が蒼白になっていくポルトスに、

ベーズモーは、けーけけっと笑いをこぼしながら、鉄仮面に目配せをする。

「いまのうちに、ポルトスを縛りあげてしまえ!」

鉄仮面はポルトスの上半身を、鎖でガッチリと縛り上げた。

普段ならば、上半身を縛られるのを、黙ってみているポルトスではなかったが、

全身を襲う睾丸の痛みは、ポルトスに抵抗する余裕を与えなかった。

鎖で縛り上げられる間も、ポルトスは「うぐっ」とか「ぐぐっ」と声にならない悲鳴をあげていた。

「フフフ。これでもう抵抗できまい」

「くっ・・・」

鎖で上半身を縛られてしまったポルトスは、股間に手を廻すことさえ許されない。

必死に歯を食いしばり、床に転がって痛みに耐える。

鉄仮面は、そんなポルトスを足で軽く蹴飛ばし、仰向けにする。

「あがっ・・」

「では、その大きく膨らんだお腹を、少し引っ込めてやろう」

ベーズモーと鉄仮面は、ポルトスの飛び出たお腹を、ドスドスと足で踏みつける。

「うぐっ!」

「どうした? タマが痛いのか? なにか言ってみろ!」

「くそっ!」

「その鎖を断ち切ってみろ。貴様は怪力が自慢なのだろう?」

鉄仮面とベーズモーは、ポルトスの緑色の服を、上から踏み潰すように汚していく。

ベーズモーは厭らしい笑みを浮かべて、ポルトスの股の間に入っていく。

そのまま、キンタマと思われる部分をグイグイと足で踏み潰した。

いや、踏むというよりは、足先で揉んでいる感じだ。

「はんあああっ!」

「ハーハハッ、私は足先でお前のキンタマを好きなようにいじれるのだ。どうだ、気持ちいいか?」

「んひあっ」

「そんなに気持ちいいのか?」

「やめろ・・・」

「いまは痛みのほうが大きいようだな。私には分かる。心配しなくてもすぐに気持ちよくなるぞ」

「がああっ!! やめ・・」

ジンジンと痛む急所に、なにやら得体の知れない感触が走る。

ドスドス・・・。

グリグリ・・・。

お腹を踏みつける鉄仮面。

そして、キンタマをグイグイと踏みつけるベーズモー。

2人の波状攻撃に、ポルトスは何もできずにやられ続けた。

「あがっ・・こ、こんな攻撃・・」

ポルトスは黒髪を振り乱し、転がり、のた打ち回る。

いつも着ている緑地の洋服は、埃まみれになり、汚されていく。

「ハハハ。いいぞ、いいぞ! その姿だ。

十人力のポルトスともあろうものが、無抵抗でボロボロになり、屈辱にまみれる姿が見たかったのだ」

「ち、ちくしょう・・」

普段のポルトスならば、鎖を引きちぎることも可能だったろうが、

鬼畜とも取れる鉄仮面とベーズモーの攻撃に、もはや抵抗する余力は残されていなかった。

(このままでは・・なんとかしなくては・・・)

ポルトスは、熊が冬眠でもするように、体を丸める。

そして、全身の筋肉を硬直させて、ガード一辺倒に徹した。

こうして攻撃を耐え、股間の痛みが和らぐまで待つことにしたのだ。

ポルトスは、朦朧とする意識の中、チラッと、ベーズモーに目をやり、彼の動向をうかがう。

どうやらベーズモーは、ポルトスが何も抵抗できないと思い、大笑いしながら踏ん反り返って笑っている。

足はスキだらけだ。

(よし、いまだ・・)

ポルトスは最後の力を振り絞る。

「ベーズモー、いつまでも調子に乗るな!」

ポルトスは、唯一自由に動く足で、ベーズモーの足を思いっきり蹴飛ばした。

「うぎゃああ!!」

今度はベーズモーが、足を抱えて床にスッ転ぶ。

うめき声を出して、床に伏せた。

どうやら、蹴飛ばした足が、偶然にベーズモーのスネ、つまり弁慶の泣き所に当たったらしい。

「ぐあっ、足がぁ、足がぁ〜!」

「ベ、ベーズモー殿!?」

七転八倒するベーズモーに、鉄仮面が冷や汗を流して駆け寄る。

「痛いっー! ポルトスが私の大切な足を折りやがった!」

「いや、それくらいで折れないでしょうに・・」

「お前が、ポルトスをきちんと監視してないからだぞ。このバカモノが!」

「そんなムチャクチャな・・」

散々ポルトスに苦痛を与えておいて、自分がやられると泣き叫ぶベーズモー。

「おい、鉄仮面! 金払ってるんだから、しっかりとこのベーズモーをサポートせんか!」

「はぁ・・(なんだ、このわがままなジジイは)」

鉄仮面は半ば呆れながらも、金で雇われている手前、ベーズモーの足を丁寧にさすりはじめた。

ベーズモーが崩れれば、鉄仮面とのコンビネーションはうまくいかないらしい。

ポルトスは2人が、掛け合い漫才のように言い争っている間に、

太った体を丸太のように転がして、鉄仮面とベーズモーから距離をとった。

なんとか呼吸を整え、体力を回復させなければならない。

このまま、出口まで移動して外にでれば、ひとまずどこかに隠れることができる。

(クソッ、この鎖さえ、引きちぎることができれば・・)

ポルトスは太った尺取虫のように、お尻を突き出して地面をゆっくりと這っていく。

その間、上半身の自由を奪っている鎖を解こうと、ありったけの力を入れてみる。

しかし、その硬い束縛を外すことはできなかった。

(やった、もう少しで出口だ!)

ようやくポルトスの視界に、酒場の出口のドアが近づいたとき。

人間の足と思えるものが、ポルトスの視界を遮った。

「ヘヘヘッ。逃げてるんじゃねーぞ、ポルトス!」

狡猾で陰湿な声の主は、容易に察しがついた。

「お、お前は、ジュサック!?」

出口を塞ぐように立っていたのは、最初に店で女性にチョッカイをだしていた、ジュサックだった。

「俺様がいることを忘れてもらっちゃ困るぜ」

「さっき、店から逃げたんじゃないのか!?」

「お前の怪力に手も足もでずに逃げたが、ずっと店を覗いていたのさ。

いまの弱りきったお前なら、俺にもチャンスがある。ベーズモーだけに美味しいところは持ってかせねーぞ」

「汚いぞ・・!」

「フン、なんと言われようが、構わないぜ。

俺はお前が銃士隊に入ったときから、ずっと目をつけていたのさ。

お前ほど体躯のいいヤツは、護衛隊にはいなかったからな。

もし、お前が護衛隊に入っていたら、隊長としてお前のことをさぞ愛撫してやったのによ」

「訳わからんことを言うな!」

「俺はベーズモーと違って攻撃的じゃないからな。安心して身を任せるがいい」

「寄ってたかって、お前ら俺をどうするつもりなんだ!?」

ジュサックやベーズモーが、何を考えているのかポルトスには理解できなかったが、

それがロクでもないことであろうことは、おおよそ見当はついた。

「ヘヘッ。まるで芋虫のような格好だな。無駄な抵抗するんじゃねーぞ」

鎖で拘束されて、尺取虫のように地面に伏しているポルトスの背中に、ジュサックはまたがった。

「ホラ、仰向けになれよ。優しくキスしてやるぜ」

「ふざけるなっ」

ジュサックは、ポルトスの肩を握り、強引に仰向けにしようする。

しかし、ポルトスは手でしっかりと床を掴み、抵抗する。

「チッ。あれだけベーズモーと鉄仮面に痛めつけられて、まだ俺よりも力があるのか。信じられん馬鹿力だな」

「そう簡単にやられるものか!」

「しかたねーな。少し手荒くやらせてもらうぜ。さっき殴られたお返しも含めてな」

ジュサックは「どっこいしょ」と言いながら、ポルトスの広い背中に馬乗りになる。

そして、両手をポルトスの顎の下に廻す。

そのまま、喉を下からグイッと持ち上げる。

「ゲホッ、なにをする!」

「いまのお前は、普段の力の半分も出せないだろう? それに両腕は拘束されて動けない。

これがお前の決定的な敗因だぜ。その怪力を使えないように、ゆっくりと意識を飛ばしてやる」

「なにっ!?」

そのまま背後からポルトスの首を締め上げた。

まるで上体反らしをするかのように、ポルトスは背後から首を絞められていた。

「人間ってのはよ、鍛えようのない場所があるよな」

「ゲハッ!」

ジュサックは、下から喉を締め上げるようにして、徐々に気管を圧迫する。

ポルトスは、窒息しそうに喉を詰まらせる。

「怪力無双のポルトスさんよ、簡単に失神するんじゃねーぞ」

「うっ、が、あがっ!」

ポルトスは、苦痛に顔をゆがめて、うめき声を出していた。

すでに顔は紅潮して、痙攣している。

(ヘヘッ、意識を失わないように、ギリギリにしてやらないとな)

体重を後ろにかければ、ポルトスの意識を失わせることは容易だったが、それはジュサックの思うところではない。

しばらくすると、ブルブルと震えるポルトスの体の痙攣が、止まっていた。

ギュッと握っていた拳も、ダラッと力がなく広がっている。

うっかり、けい動脈を圧迫しすぎたようだ。

「おっと。力を入れすぎたか?」

「ううっ・・」

「危ない危ない。意識はあるようだな」

ジュサックが、ゆっくりと首から手を放すと、ポルトスはがっくりと頭を床にもたげた。

「ヘヘッ。失神寸前のポルトスの背中に跨るってのも、悪くない感じだな」

数分前までは、ポルトスのパワーに手も足も出なかったジュサック。

しかし、いまはポルトスが無抵抗に落ちていく姿を見て、ジュサックは満足な笑みを浮かべた。

「ヘヘッ。これからたっぷりと愛撫してやるぜ」

ポルトスの大きな背中をみながら、ジュサックは舌舐めずりをした。

この小説、本当に書きたいことを、まだ全然書けてないんだがな。