ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。

ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。

ちょっと展開が変わりますが。

登場人物

ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。

ポルトス(右)とアトス(左)。アトスは三銃士のリーダー格。

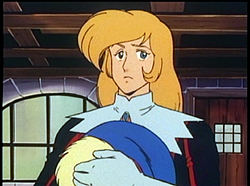

アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前。

アラミス。三銃士きっての美形。剣術師範を務めるほどの腕前。

<みんなは一人のために>

<一人はみんなのために>

アトスとアラミス、そしてダルタニャンと剣を合わせて誓いあった言葉。

俺にはすばらしい友が、3人いる。

アトスは、俺が尊敬する剣の達人であり、頭も切れる。

1人で酒をたしなむのが好きで、大飯喰らいの俺とはまるで違う。

ダルタニャンは、まだ出会ってから1年も経っていないが、

曲がったことが大嫌いで、向こう見ずなところは、昔の自分を見ているようだ。

そして、アラミス。

アイツは、俺の・・いや、俺が一番大切にしている友達だ。

俺は友のためなら、命をかけられる。

そして、アラミスのためならば、命を捨てられる。

他人のために命を張るなど愚かな事だ、というヤツもいるだろう。

だが、俺にはそれが出来る理由がある。

それをしなくてはいけない理由もある。

たぶん、アトスにもアラミスにも、そしてダルタニャンにも、それぞれ理由があるのだと思う。

・

・

俺が銃士隊に入ったのは、いまから8年前、つまり俺が17歳のときだった。

当時から、俺は体が人一倍大きくて、力なら誰にも負けない自信があった。

だから、そのことを鼻にかけて、新米の銃士のくせにずいぶんと大きな顔をしていた。

中には俺のことを気に食わずに、ケンカをふっかけてくる者もいたが、俺は力でねじ伏せた。

当時、俺よりも剣術が優れた者は、アトスという年長者が1人いるだけで、

俺はアトスの冷静で博識なところに惚れていた。

アトスにだけは自分のことを隠さずに話すことができた。

だから、自然と仲が良くなった。

しかし、それ以外のヤツは眼中に入っていなかった。

そしていつのまにか、技のアトス、力のポルトスと呼ばれるようになり、俺はいい気になっていた。

人生で一番大切なことは、食べることだと考え、あちこちに美味いものを食いに歩き、剣術を磨くことを忘れた。

また、俺は気が短いので、たびたび護衛隊と揉め事を起こし、謹慎を命じられたこともあった。

今考えると、俺はトレヴィル隊長が、最も頭を抱える問題児だったかもしれない。

俺が20歳のときに、3歳年下の華奢な金髪の男が入隊してきた。

その男は、力はないが敏捷性があり、俺の剣術とは対極な位置にあった。

そいつは、えらく素っ気無い男で、自分自身のことを話すことは全く無い。

そのくせ、俺がうまい料理のことを雄弁に語ると、「ポルトスは食べ物のことしか頭にない」と皮肉を言いやがる。

一体、何を考えているのか、得体の知れない雰囲気が漂っていた。

だから、俺はそいつのことが嫌いだった。

俺よりも年下で、しかも後から入隊してきたヤツが、自分よりも優れていることを認めたくなかったのかもしれない。

ある日、パリの街で小さな内乱があった。

俺たち銃士隊は、反乱者が立て篭もる建物に突入した。

俺は血気にはやり、自分の剣術を過信して、1人で突っ走った。

しかし、反乱者たちは俺の行動を読んでいたのか、俺は罠にはめられて、銃で肩を狙撃された。

そして、俺を助けようとした仲間が、次々に死んでいった。

俺は目の前で、何人もの仲間が死んでいく光景を見た。

俺は強いはずなのに、弱いものを助けることができない。

それどころか、俺のせいで仲間が死んでいる。

俺は無力だった。

俺はただ、力一杯に剣を振り回すだけの、独りよがりの愚か者だった。

最後には、俺は肩と足に重症を負い、剣を喉元に突きつけられた。

死を覚悟した。

しかし、俺を間一髪救ってくれたのは、俺が大嫌いな金髪の男だった。

一瞬、俺は金髪の男に感謝したが、その考えはすぐに変わった。

そいつは、「"力のポルトス"の名が聞いて呆れる」と戦場の真ん中で、俺のことを堂々と笑いやがった。

そして、動けない俺の目の前で、金髪の男は1人で仲間を救っていった。

俺はその姿を、ただ呆然と見ているだけだった。

俺は半死半生のまま、なんとか生き延びた。

そして、戦いに散った多くの仲間の墓前で、俺はうまれて初めて号泣した。

銃士になるということは、ただ剣が強くて、力が強いだけでは、いけなかったのだ。

銃士とは、仲間とともに助け合い、時には仲間のため命をかけて、戦う者のことだったのだ。

それを教えてくれたのは、皮肉にも俺が"弱い"と眼中にも入れなかった、死んでいった仲間だった。

俺は大切な仲間を多く失って、初めて知った。

強いということは、他人を守れるヤツのことをいうのだと。

最も弱くて、惨めだったのは、俺だったことを。

俺はそれから毎日、死んだ仲間の墓前に足を運び、号泣し続けた。

ある日、俺が号泣する傍らで、もう1人、黙って涙を流しているヤツがいた。

金髪の男。

普段は黙って何も語らない男だが、そいつは、毎日墓前に花を供えにやってきていたのだ。

俺は 仲間のために涙を流している金髪の男を見て、初めて本当の心を見たような気がした。

金髪の男は、俺に視線を向けると、こう話した。

「ポルトス、お前はどうして毎日泣いているのか」と。

俺は答えた。

「ならばアラミス、貴様はどうして毎日花を供えに来ているのか」と。

俺はその場で剣を抜き、そしてアラミスに言った。

俺とこの場で、勝負しろと。

なぜならアラミスは、瀕死の俺をあざ笑ったから。

アラミスは黙って剣を抜き、俺に剣を向けて呟いた。

「剣は人の命を奪う。しかし、剣で人の命を救うこともできる。ポルトス、お前はどちらの人間になりたいのか」

俺はその言葉を聞いて、理解した。

俺の剣は、到底アラミスには及ばない。

剣の腕が強いとか、弱いとか、そういう次元の問題ではない。

俺の剣など、アラミスの剣に比べれば、何の役にも立たない、錆びた鉄くずと変わらない。

だから、俺は悔しくてさらに涙を流した。

そんな情け無い俺の頬を、アラミスは優しく拭いてくれた。

そして、柔らかい表情のまま語った。

「お前には誰にも負けない力がある。その力はどんな困難をも打ち砕くだろう。

仲間を守るために、私とともに剣術を磨かないか? 死んでいったもののためにも」

俺とアラミスは、その場で誓い合った。

俺たち2人は、これから永遠に友であり、良きライバルでいようと。

そして、銃士隊全員のために戦おうと。

<ひとりはみんなのために>

<みんなはひとりのために>

俺はアラミスと剣を天高く構え、誓ったのだ。

それから、俺は毎日アラミスと剣を交え、必死に剣術を磨いた。

月日が経つと、俺はアトス、アラミスとともに、パリの三銃士と呼ばれるようになった。

──仲間を絶対に裏切らないこと。

それが俺の信念。

そして、アラミスとの約束。

だから、俺はあのとき、護衛隊のジュサックが殺されそうになるのを見て、

見捨てることは、できなかった。

たしかに、俺たちは護衛隊と敵対しているし、ジュサックはいけ好かない野郎だ。

しかし、以前に鉄仮面を逮捕するために協力しあい、一度は信頼しあった仲間なのだ。

もう2度と目の前で仲間を死なせない。

仲間が殺されそうになったら、俺の命に代えても止める。

たとえそれが、ジュサックのような最低な野郎でもだ。

・

・

<"力のポルトス"の名が聞いて呆れる>

その声は・・アラミス・・!?

<こんな怪しい手紙に騙されるお前が悪い。お調子者もいいところだぞ、ポルトス!>

そうだな・・。

アラミス、お前の言うとおりさ。

お前が忠告をしてくれたとき、それを素直に聞いていれば、こんなことにはならなかったのに・・。

お前から見れば、俺は何年経っても、子供のように見えるのだろうな。

いま、とても後悔している。

お前とくだらないケンカをしてしまったことを。

なぁ、アラミス?

俺がジュサックを助けたことは間違っていたか?

俺はお前との約束を守りたかった。

しいてはそれが、俺のために死んでいった、多くの仲間に対する約束でもあるのだから。

しかし、その代償として、俺はベーズモーから逃れられなくなってしまった。

アラミス、俺はどうすればいい・・?

逃げることもできない。

戦う力も残っていない。

黙ってベーズモーの非道な行為を受けるしかないのか・・。

いまさら、こんなことを言っても仕方ないのは分かっている。

でも、俺はお前のことを誰よりも信じているから、まだ心のどこかで頼っている。

お前がきっと助けにきてくれると。

アラミス、早くきてくれ。

俺が頼れるのは、もうお前しかいない。

・

・

いや、待て・・。

なにを考えているのだ、俺は・・。

そうか、そうだったのか。

だから俺にはまだ、お前を受け止める資格がないのか。

だからお前は、俺に本当のことを話してくれないのか。

いつまでも、俺は"女"であるお前に頼って・・・。

こんなことだから、俺とお前の関係は、いつまで経っても・・。

あのときから、何も変わっていないじゃないか。

あのときの弱い俺のままじゃないか。

変わらなくてはいけないのに・・。

俺はどんなときでも、お前に頼られる男でなくてはいけないんだ。

・

・

なぁ、アラミス。俺はあのときの弱い俺のままか?

あのときの情け無い俺のままか・・?

頼む、教えてくれ・・。

次回、陵辱です(←ォィ)。