web拍手で「龍の子太郎なんていかがですか?」というご意見をいただき、鑑賞したら久々にめっちゃツボにきました。ということで、今回は「龍の子太郎」考察です。本考察は、アニメ版の「龍の子太郎」を対象としています。童話は対象としてません(内容はほとんど同じだと思うけど)。

不朽の名作

龍の子太郎の原作は、松谷みよ子さんが創作した児童向けの長編童話である。小学校や中学校の図書館に必ず一冊はあるような有名な本なので、内容については知っている方も多いだろう(現在の小学校にあるのかは不明)。ちなみに、原作は談社児童文学新人賞や、国際アンデルセン賞という名誉ある賞を受けたらしい。

龍の子太郎の原作は、松谷みよ子さんが創作した児童向けの長編童話である。小学校や中学校の図書館に必ず一冊はあるような有名な本なので、内容については知っている方も多いだろう(現在の小学校にあるのかは不明)。ちなみに、原作は談社児童文学新人賞や、国際アンデルセン賞という名誉ある賞を受けたらしい。

アニメ版はというと、1979年3月17日に東映まんがまつりにて公開されたもので、「SF西遊記スタージンガー」や「闘将ダイモス」などと同時上映された。当時は正月や夏休みに、子供向けにまんがつまりが上映されるのが一般的で、一編が長くても30分くらいの映画を4~5本まとめて上映していた。その中に、名作劇場のような教育的アニメが必ず一本はあり(大人の事情で)、「龍の子太郎」はその類のものである。ちなみにこの映画は「文部省特選」の映画である。以前にも「青少年育成国民会議」や「東京都墨田区」が推薦していたことがあったが、龍の子太郎の場合は、なんと日本の中央省庁が「デブショタ萌え」を推奨していたというから驚きだ(←ォィォィ)。ちなみに俺も特選しているのでヨロシク(俺が特選しても何の意味もないですけどね・・)。

それにしても、このアニメを入手するのにちょっと苦労した。VHSビデオ版とLD版が発売されているようだが絶版。DVDは国内未発売。なぜか北米版は発売されているのでそちらを購入した。しかし、リージョンコード1なので、日本製のプレーヤーでは見られない(これから購入する方は注意)。なぜ日本で未発売なのかは分からないが、未成年の太郎がお酒をグイッと飲んだり、「目くら」等の放送禁止用語があったり、ラストでお母さん(声:吉永小百合)が素っ裸で出てくるシーンなどが引っ掛かっているのだろうか?(当時は文部省が特選していたのに)。

ちなみに俺は「龍の子太郎」というと「まんが日本昔ばなし」のオープニングを思い出してしまう。龍の背中に乗っているぼうやが印象的だが、もしかして、あの子が「龍の子太郎」なのか?と気になったので調べてみた。あのぼうやは単なる番組のイメージキャラクター(「小太郎と母龍」という話の小太郎?)で、龍の子太郎ではないらしい(勉強になりますね・・えっ、何の?)。

※よく調べたら、「文部省」だけでなく「厚生省中央児童福祉審議会推薦」「全日本教育父母会議推薦」「映倫青少年映画審査会推薦」「日本PTA全国協議会特別推薦」「日本児童文芸家協会推薦」「日本映画ペンクラブ推薦」「日本児童文学者協会推薦」でした。こんなにたくさんの、よくわからない組織がデブショタ専を推奨していたとは・・。

キャラ紹介

ということでメインキャラ紹介。何気にデブショタ専揃いなのがあざとい。

太郎

おばあさんと貧しい農家で暮らす、食べては寝てのグータラ少年。ある日、龍になった母親の存在を知り、一人旅に出る。旅の途中のさまざまな苦難を経て、農民たちの苦悩を知り、正義感溢れる少年へと成長していく。詳しくは下で考察します。

あや

河上に住んでいる純和風な少女。物語のヒロインにしてデブ専っぽい。不思議な笛を奏でる少女で、その音色で純心な太郎を、あっという間に虜にしてしまう。また、太郎のフルチン姿を見て、顔を赤らめながらチラ見したり、太郎がフンドシをしめた後に、決めポーズをすると「あれー!?」とチンチンが見れないのに不満タラタラの声をあげる。また、おしとやかな少女かと思えば、黒鬼に向かってアンダースローで巨石を投げつける。

さらに太郎が殺されそうになると、空を飛ぶ馬で助けにきたりする(だったら最初からそれで母親のところへ行けよ!)。最後は太郎と結婚するらしく、何気においしいところを全部持っていったキャラ。

たつ

龍にされた太郎のお母さん。元は人間である。太郎を身ごもっているときに、村人の好意で一番楽な炊事番をさせてもらう。しかし、村人の食事てある3匹のイワナを残らず食べてしまう(腹ペコのため)。神様のバチが当たり、村の言い伝え通りに龍に変えられてしまった。しかし、イワナを盗み食いしただけで龍に変えられたら、世の中のほとんどの人間は龍になってるぞ。

天狗

相撲大好きなデブショタ専その①。太郎が熊と相撲をしているのを見て一目惚れ。颯爽と空から登場して、「わしがいっちょ揉んでやる」(←どこを揉むんだ?)と太郎と相撲をしようと言い出す。上半身裸の太郎の体をジロジロと嘗め回しているうちに、あっさりと敗北。その後も「わしはお前を気にいった」とか「これを一杯やれ」とかアピールしつつ、太郎に「百人力」が出るという酒を強引に飲ませてしまう。百人力を授けるためとはいえ、一体コイツはなんだったんだろうか。

赤鬼

黒鬼の部下で、太鼓を叩くのが大好きで愛嬌がある鬼。太郎のことを「ちびっちょ」と呼び、白いパンツ一丁で太郎と相撲したり、抱きついたりするのがかなりあざとい。おいしそうな(?)太郎を取って食おうとしていたが、太郎の百人力の前にあっさりと敗北。黒鬼退治をきっかけに太郎の友達になった、何気にデブショタ専その②。その後雷さまとなって活躍する。どことなく憎めないヤツ。

ニワトリ長者

太郎が旅の途中で出会った強欲ババア。たまたま通りかかった太郎を騙して、田植えから米の収穫までをすべてやらせる。さらに、収穫したお米は自分1人のものにしてしまい、他人には絶対にあげない。最後は太郎の逆鱗に触れ、すべての米を太郎に持っていかれてしまった。よくよく考えると、太郎を1年間も自分の家に監禁したデブショタ婆さんその③。

しかし太郎が米の作り方をマスターできたのは、ニワトリ長者のおかげなので、全部米を持っていかなくてもギブ&テイクは成立していたと思うが。

山んば

9つの山を越えたところに住む妖怪(?)。デブショタ専その④らしく、「お前は可愛いねぇ」と言って、太郎の豊満な体をあちこち触るエロババア。いくら太郎が可愛いといっても、ちょっと露骨すぎだろ(しかもこの時の音楽がアダルチックです!)。ちなみに声は樹木希林さんがやってました(けっこうノリノリっぽいです)。太郎を触るために出てきたとしか思えない(←ォィ)。どうせなら、全部服脱がせちゃえばよかったのに!(←だからォィ)

雪女軍団

これまたデブショタ専その⑤なのか、雪道を歩く太郎の体をベタベタと触りまくるエロ集団。実態がないためか、太郎の物理的な攻撃は一切通用しない。手も足も出ない太郎を一方的に羽交い絞めして強姦し(←ォィ)、最後は氷付けにしてしまった超Sチックな集団さん。さすが文部省はやることが違います。俺も雪女になりたいぞ!(←ムリ)

全体を見て

「龍の子太郎」は、桃太郎、金太郎、鬼退治、龍伝説などを組み合わせような話で、さらに山んばや雪女といった妖怪まで登場することから、日本各地に古くから伝わる民話を童話、伝説を、フルレンジに取り込んだ話と思えばよい。

物語に関しては、童話としては文句をつけようがないほど面白いものだと思う。また、物語のスケールの大きさや、登場人物の多彩さ、そして太郎の成長と、とても読み応え(見応え)があるので、見たことが無い人は、是非本編を鑑賞してください。

・・・これだけだと俺が考察している意味があまりないので、アニメ版の出来について少し意見しようと思う。アニメ版は一時間という短い間に次々にイベントが発生するため、かなりテンポよく作られているという印象。しかし、逆に展開が速すぎて、唐突さがあるのも否めない。

・・・これだけだと俺が考察している意味があまりないので、アニメ版の出来について少し意見しようと思う。アニメ版は一時間という短い間に次々にイベントが発生するため、かなりテンポよく作られているという印象。しかし、逆に展開が速すぎて、唐突さがあるのも否めない。

まず感じるのは、序盤の太郎のグータラな部分をもっと描いて欲しかったと思う。「オープニングシーン」→「あやとの出会い」→「鬼退治」という序盤展開が急なので、太郎が最初からかなり真面目で正義感が強い人間に見える(それでもいいんですけど・・・)。

また、太郎が最後に母親に出会ったときに、突然聖人君主のような発言をするのだが、これも強引に押し込んだ感じがする。たしかに太郎は旅をして、山間部に住む農民の苦しさを経験する。そして、もっと田んぼがあれば、みんなが幸せに暮らせることを考える。しかしアニメの場合は、そのプロセスを小説のような言葉ではなく、描写で表現しようとする。だから、アニメでは太郎が最後に母親と共に成す行動の心理が、いまひとつ分かりにくい。母親が最後に生き返ったからよかったものの、もしそのまま死んでしまったら、なんとも後味の悪い映画になってしまったのではないだろうか(そんなことはあり得ないんでしょうけど)。

などと勝手に評論してしまったが、あくまで俺の主観なので・・。当時としては背景の描きこみも綺麗だし、動物の動きも実にリズミカル。相撲のシーンもたくさんあってイイ(笑)。また随所に挿入歌が散りばめられ、アニメならではの魅力が満載だ。映画自体はとても丁寧に作ってあり、物語の完成度も高さもプラスして、すべからず多くの人に見てもらいたいアニメである。

太郎萌え

さて、本題のアニメ版の太郎に話を戻そう。

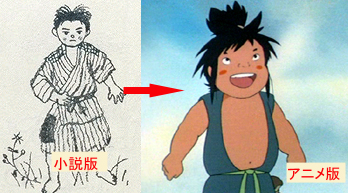

童話の挿絵では、太郎は太っておらず(むしろ痩せている)、全く飾り気のない子に描かれている(右図参照)。可愛さは微塵も感じない、昔ながらの童話調の挿絵である。そもそも児童向け小説なので、あまり挿絵が萌えで目立つのもおかしいし、小学生や中学生に文章から妄想してもらおうという意図があるのだろう(考えてみれば当たり前)。

さて、これがアニメ版になるとどうなるか? 飾り気が無いところは童話の挿絵と変わらないのだが、かなり肉付きが良くなって、プニ度&可愛い度がパワーアップ。子供らしいあどけなさを出すために、頬に赤い記号をプラス(教育テレビっぽい匂いがあるけど)。さらに耳の前後にスッと伸ばした揉みあげと、ボサボサ頭を後ろに適当に束ねているのが、ざっくばらんで大変良い(揉みあげ萌えなんで←俺)。

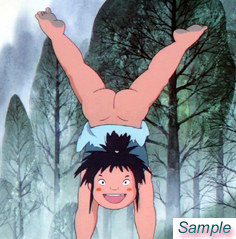

アニメ版の太郎の一番の特徴は、露出度満点の服にある。文部省が相当あざとかったのか、製作スタッフにデブショタ専が紛れ込んでいたのか分からないが、薄布一枚を腰で結んでいるだけ。だから寝ているとお腹や太ももがバッチリ見えてしまうし、逆立ちすればアソコも丸だし。太郎の家が貧乏なことを利用して、やりたい放題の服装である(俺にとっては喜ばしい演出)。

それと地味に萌えるのが足の裏。足の裏が常に土で汚れていて、スタッフの異様なこだわりを感じるほど。さらに物語中盤からは、旅衣装になるのだが、そのときつけているふくらはぎのサポーター。お婆さんが「寒いから」といって太郎に履かせたものなのかは分からないが、このあたりにもデブショタスタッフのこだわりのようなものを感じる(←え、違います?)。

性格

太郎は明るくて快活、無頓着で食いしん坊。デブショタ少年像を絵に描いたような性格をしている。毎日、イノシシに跨って森を走り回ったり、元気に唄を歌いながら跳ね回る。

太郎は村の子供に「龍の子、龍の子、魔物の子」と囃されている。さらに村人からは、お婆さんの仕事も手伝わないグータラだと言われ、「魔物の子」と陰口を叩かれる。実際、村人が言うように太郎は大変怠け者で、家のことは手伝わず、ゴロン寝ていたかと思うと、毎日山で動物と遊んでばかりいる。また食い意地がはっており、お婆さんの仕事を手伝うこともなく、飯ばかりを要求している。物語当初の太郎は、けっして「桃太郎」や「金太郎」のようなヒーローではない。

太郎は村の子供に「龍の子、龍の子、魔物の子」と囃されている。さらに村人からは、お婆さんの仕事も手伝わないグータラだと言われ、「魔物の子」と陰口を叩かれる。実際、村人が言うように太郎は大変怠け者で、家のことは手伝わず、ゴロン寝ていたかと思うと、毎日山で動物と遊んでばかりいる。また食い意地がはっており、お婆さんの仕事を手伝うこともなく、飯ばかりを要求している。物語当初の太郎は、けっして「桃太郎」や「金太郎」のようなヒーローではない。

他人から疎んじられて、太郎の性格は捻じ曲がってしまうのではないかと思われるが、太郎は他人に対して無頓着である。だから、初期の太郎は、何を言われようが周りを気にせずに、自分のやりたいことだけを行動するような、能天気な子供として描かれている。そもそも、明るく能天気で無頓着というのは、当時(1970年代)の一般的な子供の象徴だったように思うし、映画を見ている子供たちの感情移入にも繋がったのだろう。

太郎には不思議な力がある。それは動物と会話できる能力だ。だから太郎は、森を1人で散歩していても話相手に困ることがない。「おはよう!」と元気に叫べば、鳥に「お寝坊さん」と声をかけられる。太郎にはたくさんの動物の友達や子分がいて、自分が食いしん坊であるにも関わらず、お婆さんの作った団子をきちんと分けてあげる。団子をもらった動物は「太郎さんありがとう」とお礼を言いながら、一緒に団子を楽しむ。

太郎には不思議な力がある。それは動物と会話できる能力だ。だから太郎は、森を1人で散歩していても話相手に困ることがない。「おはよう!」と元気に叫べば、鳥に「お寝坊さん」と声をかけられる。太郎にはたくさんの動物の友達や子分がいて、自分が食いしん坊であるにも関わらず、お婆さんの作った団子をきちんと分けてあげる。団子をもらった動物は「太郎さんありがとう」とお礼を言いながら、一緒に団子を楽しむ。

これは太郎の心根がとてもやさしいことを表しているとともに、太郎が小さいときから大自然の中で育ったことも意味している。

太郎にとっての友達とは、動物と広大な自然である。一日をのんびりと森で過ごす。時には動物に囲まれながら相撲をして無邪気に遊び、怪力で熊をなぎ倒す。このスケールの大きさは、小さなことにクヨクヨする人間とは大きく異なる。後に太郎は正義感が強くなり、他人のために行動することができるようになるのだが、それは他人を疑わない純粋さ、そして優しさといった心の土台がしっかり出来ていたから成しえたのかもしれない。

東の風よ~ぷいとふけ~(オープニング)

「龍の子太郎」のオープニングシーンは、古き日本の大自然をバックに、太郎が自由奔放に陽気に歌うというものである。スクリーン一杯の自然の中で、太郎が唄を歌い、はしゃぐ姿は実に可愛らしい。俺はプロローグからオープニングシーンにかけての流れが大好きだ。

太郎は、プロローグでいきなり可愛いお尻を丸出しにして寝ている姿を披露する(何のサービスだ、これは)。いびきをかきながら、ふくよかな肢体を視聴者に存分に見せつけたかと思うと、気ままに起きて鍋にあるご飯を一気に平らげる。そして、そのまま森へ1人で遊びに行ってしまう。

太郎は、プロローグでいきなり可愛いお尻を丸出しにして寝ている姿を披露する(何のサービスだ、これは)。いびきをかきながら、ふくよかな肢体を視聴者に存分に見せつけたかと思うと、気ままに起きて鍋にあるご飯を一気に平らげる。そして、そのまま森へ1人で遊びに行ってしまう。

森へ遊びに行った太郎は、自分のテーマソング(これがほのぼのして、めちゃくちゃイイ!)を歌いながら、動物と共に愉快に遊ぶ。この唄がそのままオープニングシーンに繋がっていて、流れるように物語に吸い込まれていく。

ちなみにオープニングシーンでは、太郎はご機嫌なままに、逆立ちをしておちんちんを丸出しにしたり、ピョンピョン飛び跳ねたりして、元気の良さをアピールしてくれる(フルチンサービスは、さすが文部省特選です!)。

背景や動物の動きが非常に細かく描写されており、映像的にもかなり丁寧に作られている印象だ。太郎と動物が一緒に遊んでいる躍動感や雰囲気が手に取るように伝わってくるのがすばらしい。

決めポーズ

「どうせならアソコ見せろ!」。これは俺が考察でよく使っている"決め言葉"である(爆)。というのも、デブショタキャラはかなり考察してきたが、チンチンを平然と晒すキャラというのはまず存在しない(頑なに守られている絶対領域)。

「どうせならアソコ見せろ!」。これは俺が考察でよく使っている"決め言葉"である(爆)。というのも、デブショタキャラはかなり考察してきたが、チンチンを平然と晒すキャラというのはまず存在しない(頑なに守られている絶対領域)。

ところがである。太郎にはすばらしい決めポーズがあったのだ。逆立ちして股を開き、なんと自分のお尻とイチモツを惜しげもなく晒すのだ。俺がいままで見てきたデブショタキャラの中で、眩いばかりの最強の決めポーズだ。

このポーズは、太郎の感情が高揚したときに自然に出る。楽しいときは楽しい。嬉しいときは嬉しい。そんな太郎の純粋な心が、逆立ちして大股開きになるという可愛らしいポーズに端的に表れるのだ(こっちは萌え萌えです!)。

実はこのポーズには初期動作がある。太郎は嬉しくなるとピョンピョンと飛び跳ね(ぽっちゃり系なのに、めちゃくちゃ身軽です)、踊りや側転を繰り返し、最終的に絶好のポジションでこの決めポーズに持っていく。数秒後に服がペロンとめくれて、下半身が丸出しになるのも憎めない演出だ(スタッフにデブショタ専200段クラスのツワモノが紛れ込んでいたとしか思えませんね・・)。

また、体操選手並にピンと伸びた脚線美と、足の裏に砂の跡があるのも、萌えるポイント。

物語中盤から太郎はフンドシを締めるのだが、当然決めポーズは健在。今度はフンドシを晒すポーズに変わり、赤鬼に「サラシのフンドシ!」と掛け声を掛けられる(一瞬、"晒しのフンドシ"かと思いました)。しかもアソコが妙に強調されていたりして、さらに萌えパワーアップ! 正直参ったとしか言いようがありませんね・・。

(ちなみにこの決めポーズを、小学生の間で流行らせたいと真剣に考えているのだが、どうしたらいいのかなぁ・・)

声

太郎の声を当てていたのは、加藤淳也さん。変声期前の子供が声を当てていたと思われるので、パッと聞いた感じでは思いっきり素人さんだ。しかし、この声が下手なりに意外とハマッていて、感情豊かな太郎の声を熱演されていた。

加藤淳也さんという人のことを調べたのだが、最近では「オッパイ星人」(ってなんなんだよ)の脚本などをされているらしい。こんな萌えな声をあてていた方が、いまやエロDVDの脚本を書いているとは・・。現実を突きつけられますね・・・。

蘇れ!70年代

「龍の子太郎」が放映されたのは、1979年に公開された劇場アニメである。東映まんが祭りで放映されたことから、この映画は主に家族連れをターゲットにしていることが分かる。

「龍の子太郎」は、童話として高い評価を受けている作品だが、映画がそれと同等の高い評価を受けたかは分からない。インターネットをいろいろと調べてみたが、映画に関してはあまり触れられていないのだ。では当時の評価が低かったのかというと、悪い評価をされていることもない。

「龍の子太郎」は、童話として高い評価を受けている作品だが、映画がそれと同等の高い評価を受けたかは分からない。インターネットをいろいろと調べてみたが、映画に関してはあまり触れられていないのだ。では当時の評価が低かったのかというと、悪い評価をされていることもない。

この映画は「文部省特選」となった時点で、学校教育テイストがとても強い。だから、当時の子供たちに印象に残ったとしても、学校教育の延長線上にあるものは、アニメとして評価の対象の枠に入ってこないのだと思う。だが、俺はこの映画はいま見ても、よく出来ていると思う。当時この映画を家族で見た人たちは、子供に限らず大人でさえ、なにか心に響くものが十分にあったのではないかと考えている。

アニメ版の太郎のキャラクター(外見)は、太めな部類に入る。痩せ細ったインテリな少年ではない。当時の子供たちは、太郎を「デブで格好悪い」というイメージで捉えられることはなかったはずだ。逆に、太郎に等身大の自分を投影し、感情移入することが出来たのではないかと考えられる。

アニメ版の太郎のキャラクター(外見)は、太めな部類に入る。痩せ細ったインテリな少年ではない。当時の子供たちは、太郎を「デブで格好悪い」というイメージで捉えられることはなかったはずだ。逆に、太郎に等身大の自分を投影し、感情移入することが出来たのではないかと考えられる。

それは、当時の一般的な子供たちは、太郎のように多少食い意地があって、受験に追われることもなく、世間に無頓着であったからだ。例えば、「少年が元気に走り回っているイメージはどういうものですか?」と世間に問うたときこの時代の人たちは、太郎のような、ちょっと太り気味だが、力が強くて逞しい子供をイメージしていた。それは、太郎が小説の挿絵からアニメに移行したときに自然とぽっちゃり体型になったことや、ほぼ同年に「あばれはっちゃく」というテレビ番組で、少し太り気味の男の子が主役を張っていたことからも分かる。ぽっちゃりとした少年が、世間一般な「少年像」として、違和感無く受け入れられていたのだ。

では、現在はどうだろうか? 現在のアニメで、太めな子供が主人公を張ることはまずない。この2,30年の間に、クリエーターたちは新しい少年像を創造しようと、従来の「元気な男の子」というイメージを、スマートで痩せている男の子にシフトしていった。それが妙に大人びた子供であったり、心が少し病んでいる少年であったり、IQが200はあろうという天才であったり、さまざな大人びた少年が、主役を張るようになってしまった。つまり、「一般的な少年像」というのは70年代と現在では明らかに異なる。それは時代の流れでしかたないのかもしれないが、「龍の子太郎」に見られるような快活な少年のほうが、健全な少年像であることは疑いない。

俺は現在の子供たち、または10代の未成年の人たちが「龍の子太郎」を見て、太郎に感情移入できるか大いに興味がある。もしかすると、太郎を見た目だけで"鈍くさい"と判断して「鑑賞するに値しない」と早々と結論を下すかもしれない。映画を見ても「ご都合主義的でくだらない」と冷めたことを言う可能性も大いにある。もし、本当にそのように思う子供や若者が多いとしたら、それはとても悲しくて残念なことだ。

俺は「龍の子太郎」のような、明朗快活でのん気なデブショタ少年が、アニメのヒーローとしてお茶の間に現れることを、ひいては「世間一般の少年像」に戻る日が来ることを、切に願っている。もしそれが現実になったら、世の中が現在のような窮屈で世知辛いものから、長閑で住みやすいものへと変わったという試金石になるのではないだろうか。

(たまにはまともなことも書かないと、単なるエロ野郎に思われるので、がんばって考察してみましたw)

当時のパンフレット(2009/11/12追記)

「龍の子太郎」が上映された東映まんがまつりのパンフレットを入手したので、スキャンしてみた。他に「ピンクレディーと春休み」、「SF西遊記スタージンガー」、「キャプテンフューチャー」、「闘将ダイモス」が同時上映されているが、「龍の子太郎」がもっとも目立つ(半分以上が使われている)ことから、当時は力を入れていたアニメだったことが分かる。この太郎がかわいいのって・・(^^;

使用している画像、台詞等は「TARO THE DRAGON BOY」DVDより引用させていただきました。著作権は東映に帰属します。