亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。

亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。

大塚と話すきっかけを作りたい太一だが・・・?

登場人物

亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。

亀山太一。温厚な性格だが、メタボでノロマな事からクラスでは一人ぼっち。

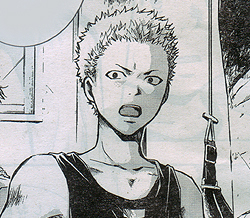

大塚。同年のプロボクサー。気性が荒く、人付き合いが下手。太一ともうまくいっていない。

大塚。同年のプロボクサー。気性が荒く、人付き合いが下手。太一ともうまくいっていない。

──翌日。

(今日は遅れちゃった・・急がないと)

太一は学校が終わると、ジムではなく家に戻っていた。

(朝寝坊しちゃったから、練習用のトレーニングウェアを忘れちゃったよ・・本当にドジだなぁ)

家に戻り、ランニングシャツと短パンに着替える。

そしてジムへと走り出す。

一度家に戻ったところで、30分遅れる程度なのだが、

一刻一秒でもボクシングの練習をしたい太一にとっては、貴重な時間だった。

だから自然と走るスピードも速くなる。

走るといっても、メタボな体ではドタドタと音を鳴らして腹を揺らす、という表現が正しいのだが。

ジムの近くまで差し掛かったとき。

太一の視界に、見慣れたツンツン頭がこちらに向かって歩いていた。

(あれ・・もしかして大塚くん? でもこっちに歩いているということは、練習は終わったの!?)

大塚がジムに来ているのは不思議でもなんでもないが、こんな早い時間に帰ること自体がおかしい。

太一は不審に思い、大塚に向かって声を掛けようした。

(大塚くん・・あれ?)

よく見ると、大塚の手の甲に白い包帯が巻かれている。

包帯が巻かれているということは、ケガをしたということだ。

ボクシングをする人間にとって、拳をケガすることはあってはならない一大事。

背筋にぞっと寒気が走った太一は、慌てて大声を出した。

「大塚くん、その包帯どうしたの!?」

静かな住宅街に響く太一の大声。

ロクに挨拶もせずに、太一は叫びながら駆け寄っていた。

大塚はビクッと反応したが、すぐにいつものようにガンを飛ばして、ドタドタと走ってくる太一を睨みつけた。

まるで、<こっちに来るな>というオーラを出しているようだ。

しかし、そんなオーラを跳ね返すように、太一も真剣な表情で近づく。

なぜなら、もし大塚がケガをしたのならば、それは太一にとっても他人事ではないからだ。

「大塚くんっ、まさかケガをしたの!?」

「・・・」

「その包帯どうしたの? なんで黙ってるの!?」

太一は巨体を揺らして、全速力で大塚の前に立ちふさがった。

そして、通せんぼをするように手を広げた。

「大塚くん、どうして黙ってるの!?」

「・・・」

「ケガしたの!?」

ガンを飛ばしていた大塚だが、いつの間にか視線をそらしていた。

いつもとは違う大塚の態度に、太一は違和感を覚えた。

きっと、なにかあったに違いない。

そう察した太一は、"大塚の力になりたい"という気持ちを必死に伝える。

「大塚くんってば!」

「・・・」

しつこく聞けば、大塚に嫌われるのは分かっていた。

それでも太一は、包帯のことを無視することはできなかった。

必死の形相の太一に対し、大塚はまるで太一には無関心な顔つきだった。

そして、重い口を開く。

「デブが喋ると暑苦しいし、うるさい。近所迷惑だろ」

やはり一言めはこれか・・と太一は思った。

それでも大塚が話してくれたことに、太一の表情は柔らかくなった。

「ごめんね・・いつも大塚くんを怒らせちゃって」

「分かってるなら話しかけんな」

「でも・・その包帯はケガしたんでしょ?」

その質問に大塚は顔をしかめた。

なぜなら、太一にケガのことを知られたくなかったから。

もし太一にケガのことを知られたら、絶対に心配されるだろうし、同情もされる。

それが嫌だし、面倒くさい。そして何よりも照れくさかったのだ。

大塚はいつものふてぶてしい表情に戻り、おもむろに口を開いた。

「お前に話す必要あんの?」

「えっ?」

「お前に話したら、なんか解決すんの?」

「そ、それは・・聞いてみないと分からないけど・・」

「がんばって心配そうな顔しなくてもいいんだぜ」

「そんな・・」

大塚の冷たい言葉に、太一は視線を落として表情を曇らせた。

太一は再び大塚に視線を向けて、真剣に話した。

「とにかくケガのことを話してよ」

「・・・ったく、しょうがねぇな」

「ケガの具合はどうなの?」

大塚はフッとため息をついて話を続けた。

「全治2週間。たいしたことねーよ」

大きなケガではないことに太一はホッと安心したが、念を押すように顔を突き出した。

「本当に?」

「ウソじゃねーよ。あんまり顔をくっつけんな。唾が飛んでくるだろ」

「ご、ごめん・・でも、ボクは少しでも大塚くんの力に・・」

「・・・」

大塚は太一が心配してくれることが内心は嬉しかった。

しかし、その気持ちを表情に出してしまったら・・・なにか太一に根負けした感じがする。

だから、あえてふて腐れたような態度をとり続けた。

「別に心配しなくていいぜ」

「いや、ボクは、その・・」

「あー、分かった分かった。全部話さないと帰らせてくれなさそうだな。

ったく・・・。

学校で俺のことを良く思わないヤツらがいてよ。

俺が先日プロテストに合格したことを知って、妬んだんだろ。

突然そいつらに呼び出されて、口論になってこのザマさ。みっともねぇ。

こっちはプロになったから手がだせないし、きたねーヤツらだぜ。ん、どうした?」

話の途中から、太一の顔はみるみる赤黒く染まり、下を向いて震えだした。

「おい、亀山。どうしたんだよ?」

「大塚くんに一方的に暴力を振るうなんて・・・そんなの、やり方が汚い・・・」

大塚の記憶にある限り、太一がこんなに怒りをあらわにしたことはない。

(コイツ、俺がケガしたのに、まるで自分のことのように怒ってる・・)

その姿を見て、大塚はなぜか心が温かくなった。

しかし大塚は平然を装って、いつもの声で話した。

「さっきジムの会長に話して、学校に相談してもらうことにしたからお前は関係ねーよ」

「それで解決するの?」

「これは俺の問題だ。お前に心配されると面倒だ、じゃあな」

「そ、そんな・・」

大塚は太一に背を向けて歩き出したが、フッと途中で足が止まった。

2日前に、帰る途中に太一を邪険に扱ってしまったことが脳裏をよぎったからだ。

大塚は、後ろを向いたまま呟く。

「あのさ、亀山・・おとといの帰りのことだけどよ・・あのときは別に・・」

「え?」

「・・・」

「どうしたの、大塚くん?」

太一の質問に、大塚は髪の毛をモサモサと掻く。

「んーと・・・忘れたわ。じゃあな」

そういうと、大塚はスタスタと歩いていってしまった。

太一はそんな大塚を視線で追いながら、拳をギュッと握り締めた。

(なんてひどいことを・・大塚くんはボクと違って、中学生からずっとボクシングをやってきたんだ。

やっと念願のプロテストに合格したばかりだというのに・・。

もし拳をケガしてしまったら、大塚くんの夢はついえてしまうかもしれない。

大塚くんに二度と手を出さないように、ボクが"その人たち"を説得してみよう)

太一は大塚が通う北川高校に向かって、全速力で走っていた。

第4話に続きます。次の話を読む